�Z�p�����E�\�t�g�E�F�A

�_�\�����v�̎����

�͂��߂�

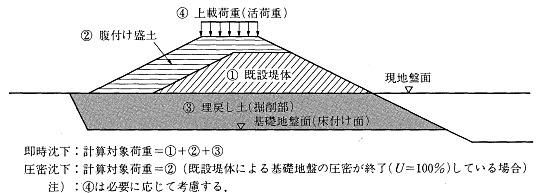

�@�͐��h�����f���Đ݂�������́A��̓y�Ƃ̏d�ʁE�������̑��Ⴉ����ӓy�Ƃ͖�������A���ɒn�Ղ̒������傫�����n�Ղɂ�����x���Y��b�̔��ɂ����ẮA���̒�ʼn��̊�b�n�Ղ���Ӓ�h�ɋ���������Ⴊ���Ȃ�����܂���ł����B���͍̋^�����̉͐��h�̈��S���������d��ȉۑ�Ƃ��ĔF������A���̑}����Ă��܂����B

�@�͐��h�����f���Đ݂�������́A��̓y�Ƃ̏d�ʁE�������̑��Ⴉ����ӓy�Ƃ͖�������A���ɒn�Ղ̒������傫�����n�Ղɂ�����x���Y��b�̔��ɂ����ẮA���̒�ʼn��̊�b�n�Ղ���Ӓ�h�ɋ���������Ⴊ���Ȃ�����܂���ł����B���͍̋^�����̉͐��h�̈��S���������d��ȉۑ�Ƃ��ĔF������A���̑}����Ă��܂����B

�@�{���́A���̋��ɑΏ����邽�߁A�������Ӓn�Ղ̒����ɒǐ������邱�Ƃŋ��̗}�������҂����u�_�\�����v�̐v�@�̊�{�I�ȍl�����ɂ��ĂƂ�܂Ƃ߂����̂ł��B

�_�\���E�_�x����ǂ̐v�v�Z����

�_�\�����v�̎���� �e�`�p

�@���y�Z�p�����Z���^�[�ł́A����10�N12���Ɂu�_�\�����v�̎�����i�ȉ��A�{���ƋL�ځj�v���������܂����B���̌�A���݂Ɏ���܂Ŗ{���Ɋւ��鑽���̖⍇��������A���̓��e��~�ς��Ă���܂��B����A�����̎���Ǝ���ɑ���̈ꕔ�����J���邱�ƂŁA�{���𗝉�����ꏕ�Ƃ��Ė𗧂ĂĂ���������Ǝv���܂��B�������A���J�������܂�������́A�ʂ̎���ɂ����鎿��ɑ���ƂȂ��Ă�����̂��܂܂�Ă���A�S�ẴP�[�X�ɑ��čőP�ȉƂȂ��Ă��Ȃ��ꍇ������_��\�ߌ䗹���肢�܂��B

�@�܂��A�{���̔�����A�u�͐�\�����̑ϐk���\�ƍ��w�j�i�āj�E������@����19�N3���@���y��ʏȉ͐�ǎ����ہv��������܂����B�ϐk���\�y�яƍ��ɗp����n�k���A�d�A�ÓI�ƍ����@�ɂ��ẮA�u�͐�\�����̑ϐk���\�ƍ��w�j�i�āj�E������v���Q�Ƃ��������B

����\

�T ���ʕҁF

��1�� ����

��2�� �v���

���ڊ�b�̏ꍇ�ɔ�������ݐ��\���Ƃ���̂͐v�҂̔��f�ł悢���H

�@�ŏI�I�ɂ͐v�҂̔��f�ł��B�������A���̔��f�ޗ��Ƃ��Ăǂꂾ���̏��ʂ�����̂��A�܂����̐��x�����ł��B���x����b�i���ڊ�b�j�ł����Ă��A��X�̕s�m��v�f�ɑΉ����邽�߁A����ɑϐk���\�����シ�邽�߂ɔ��{�̂͏_�\���i��������ݐ��\���j�Ƃ��邱�Ƃ��D�܂����ƍl���܂�

�J���[�p���"���A�S���F�d�x30���x"�̎戵���́H

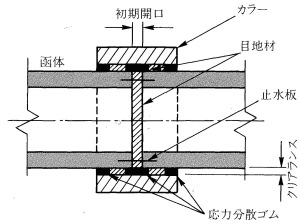

�@“���A�S���F�d�x30���x”�́A��Ƃ��Ď����Ă��܂��A�G���X�^�C�g���g�����������Ǝv���܂��B �@�J���[�p��̖ڒn�ނ́A�{�H���ɂԂ�ăN���A�����X���m�ۂ��邱�Ƃ�����Ȃ�A�N���b�N�����̌����ƂȂ��Ă��邽�߁A�ʓr�p��Ƃ��ċ@�\����i�e����������j�ޗ����͂��ނ��Ƃ��K�v�ł��B�J���[�p��Ƃ���ꍇ�́A�}1-2-17�Ɏ��������nj^�J���[�p��ɏ����ĉ��͕��U�S����z�u����̂��]�܂����ƍl���܂��B

[-]���̍\���`���Ɗ�b�`���Ɋւ��鎿��

p24�C�}1-2-2�̌Ō��H�@�ȊO�̌Ō��H�@�Ƃ͂ǂ̂悤�ȍH�@���H

p27�C�}1-2-5�̃Z�����g�n�Ō��H�@�Ƃ͂ǂ̂悤�ȍH�@���H

�@�Ō��H�@�Ƃ́A�Z�����g��Z�����g�n���Ǎޓ���p���Ēn�Ղ��ʼn��i���ǁj����H�@�ƍl���Ă��܂��B���ǍނƂ��Đ��ΊD���܂߂邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B���n�Ղ��ʼn����邱�Ƃʼn��Ǒ̂̉��́E�Ђ��݊W���}-1�̂悤�ɃR���N���[�g�ɋ߂���Ԃɕω����邽�߁A���Ǒ́i���Ǖ��j�͒n�ՂƂ��Ăł͂Ȃ��A��b�i�\�����j�Ƃ��Đv���邱�ƂƂ��Ă��܂��B

�@���Ǖ��i��b�j�́A��ʂɒ����i�}���j�A����A�x���́A���Ǒ̋��x�ɂ��Č�������K�v������܂��B

�@���x����b���D�܂����Ȃ��̂́A�����}���ʂ��傫���Ȃ��b�̔����オ��ɂ���h�@�\�Ɉ��e�����y���\�����傫�����߂ł��B

�c��������5cm�ȉ��̏ꍇ�́A���ׂč��x����b�ɂȂ�̂��H

�@�n�Ղ̎c�������ʂ̉e�����ł���ꍇ�ɒ��ڊ�b�i�c�������ʂ̉e�����l�����Ȃ��j�Ƃ��A�����ł�������Ƃ���5cm��ڈ��Ƃ��ė^���Ă��܂��B���̂��߁A�n�Ղ̎c�������ʂ�5cm�ȉ��ƎZ�肳��Ă��A�ȉ��̂悤�ȏꍇ���ł͏_�\�����i�c�������ʂ̉e�����l������j�Ƃ��Č������邱�Ƃ��K�v�ƍl�����܂��B

- �n�Ղ̎c�������ʂ�5cm�ȉ��ł��A���̒������z�`�̓����ɂ���Ĕ��{�̂ɗ^����e�����傫���Ɣ��f�����ꍇ

- �n�Ղ̎c�������ʂ̐��萸�x�ɂ���ẮA���ۂɐ�����n�Ղ̒����ʂ�5cm����\�����傫���ꍇ�i�z�肳��钾���ʂ͈̔͂ɂ����Ė{�̂̈��S�����ƍ�����j

�@��b�n�Ղ��ǎ��łȂ������̏ꍇ�ɂ����āA�傫�Ȓn�Ղ̎c�������ʂɑΉ��ł�����v���s�����Ƃ��_�\�����̐v���O�ł���̂ŁA�n�Ց�H�ɂ���Ďc�������ʂ��c�������ʂ̋��e�l�ȓ��ɗ}�����Ē��ڊ�b�Ƃ���ꍇ���L���Ӗ��ŏ_�\�����Ɋ܂܂��ƍl���Ă��܂��B

���x����b�̏ꍇ�A�p��̌������s���K�v�����邩�H

�@�����̉e�����l�����Ȃ����x�����̐v�i�{�̂̏c�����̐v�F�e������̗��j�ł́A�p��̕ό`�ƍ����s���Ă����܂茻���I�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�p��̈��S���ɕs��������ꍇ�́A�n�Ղ̎c�������ʂ��l�������v�Z�i�{�̂̏c�����̐v�F�n�Օψʂ̉e�����l�������e������̗��j���s���A�p��̕ό`��ԂɑΉ��ł���p��\���Ƃ���K�v������܂��B

���x�����Ə_�x�����ɕ�����K�v���A���R�͂Ȃɂ��H

�@�{���A�n���\�����ł�����͂��ׂď_�\�����Ƃ��邱�Ƃ��]�܂������A�_�\�����̖{�̂̏c�����̐v�i�n�Օψʂ̉e�����l�������e������̗��j�ł́A�n�Ղ̎c�������ʂ��������Ȃ�Ɛv���x�ɉۑ肪���邽�߁A�n�Ղ̎c�������ʂ��������ꍇ�ɂ��Ă̂݁A�]���̐v�@�i�e������̗��j�ɂ�邱�ƂƂ��ċ敪���Ă���B

�@�u�_�\�����v�̎�����vp24�A2�j�ɍ\���̌`���ɂ��āA��h�Ɋւ��Ă��炷��ƁA�����ɒǐ��ł���_�\���ɂ���ׂ��Ǝv���邪�A�u����ȏꍇ�������Ắv���x�����i�Y��b�`���j�Ƃ��邱�Ƃ��\���H

�@���݁A���n�Տ�Ɍv�悵�Ă��邪�A�����ʂ���50cm�قǂ���A�P���ɒn�Չ��ǂƍY��b�Ƃ��r�����ꍇ�A�Y��b�̂ق����o�ϐ��ɗD��Ă��邽�ߔ��f�ɍ����Ă���B�搅���Ƃ��Čv�悵�Ă��邪�A�搅���ɂȂ邩�����Ȏ���Ƃ��čY��b�`���ō\��Ȃ��Ɖ��߂��Ă��悢���H

�@���̍\���ɂ��ẮA�u�͐�Ǘ��{�ݓ��\���ߋy�ѓ��ߎ{�H�K���̉^�p�ɂ��āv�Ƒ肷��ʒB�Ŕ��̍\�����K�肳��Ă��܂��B �@�i��������E�͐�Ǘ��{�ݓ��\���߁A(��)���{�͐싦��A����12�N�Ap421�Q�Ɓj�B

�@����ɂ́A���̍\���ɂ��āA”(1)�Y��b�ȊO�̍\���Ƃ��邱��”�A”(2)�����Ƃ��ď_�\�����Ƃ��邱��”��������Ă��܂��B

�@���������āA�搅����o�ϐ��𗝗R�Ƃ��čY��b���̗p���邱�Ƃ͌����Ƃ��ĔF�߂��Ȃ��Ǝv���܂��B

�Ō��H�@�Ƃ͋�̓I�ɂǂ��䂤�H�@���H

�@�Ō��H�@�Ƃ́A�Z�����g���邢�̓Z�����g�n�ʼn��܂�n�Ղƍ������Ēn�Ղ����ǂ����r�I���ڂȃZ�����g�n�n�Չ��ǍH�@���w���A��\�I�ȍH�@�Ƃ��Đ[�w���������H�@���Y�����܂��B�x���w�ɒ��ꂳ���Ȃ��[�w���������H�@�ɂ����ǒn�Ղ̊�b�`���́A�����Ō��H�@��b�i���邢�͕����ʼn����Ǒ̊�b�j�ƌĂ�ł��܂��B

�@�Ȃ��A�\�w���������H�@���Z�����g�n���ǍH�@�ɕ��ނ��邱�Ƃ��ł��܂����A���ǐ[����1.0m���x�Ə������ꍇ�́A�Ō��H�@�Ɋ܂߂Ȃ��Ă悢�i�Ō��H�@�ȊO�ɊY������j�ƍl���Ă��܂��B

�u7.4.4 �n�Չ��ǍH�@�̑I��v�ɌŌ��H�@�Ɋ܂܂��H�@�����邩�H

�@�[�w���������H�@����ѐ��ΊD�p�C���H�@���Y�����܂��B

���x����b�̏ꍇ�ɂ́A�]���^�J���[�p�肵���I�����͂Ȃ����H

�@�]���^�J���[�p��́A�n�ՕψʂɑΉ��ł��Ȃ��̂Ŏc���������قƂ�ǐ����Ȃ��ꍇ�������Ďg�p���Ȃ������悢�ƍl���Ă��܂��B�]���^�J���[�p��Ƃ���ꍇ�����nj^�J���[�p��ɏ������z�����K�v�ƍl���܂��B

��������ݐ��\���́A���̍ޗ��ƌp��̑g�ݍ����őΉ��ł��钾���ʂ����܂�ƍl���Ă悢���H

�@��������ݐ��\���̌����ɂ����āA���̍ޗ��ƌp��̑g�ݍ����͊�{�I�ȗv�f�ł��B�����āA�X�p�����A�n�Ղ̎c�������ʕ��z����уL�����o�[���y�ɑ���K���������������ڂƂ��ďd�v�ł��B

��3�� �d

�t�`���ǂ̐v�y���́A���H�y�H�ɏ����Ď哭�y���Ƃ��Ă悢���H

�@���̂t�`���ǂ́A���ތ�����r�I�傫���A�K�͂����������́i�Ǎ������������̓��j���啔���ł���Ǒ̂̂���݂����ɏ������������S������Ă��邱�ƁA�Î~�y���W���͓y������ł߂̕��@�ɂ����0.4�`0.7�̒l�ɕϓ�����i�y�H�w�j�Q�Ɓj���ƁA���ʕϓ����ɂ��傫�ȌJ��Ԃ��d����p����ꍇ���������ƁA�w�ʓy�Ƃ��Č��ꔭ���y�i�S���y�̐Î~�y���W���͍����y����j��p���邱�Ƃ��������Ɠ����l�����ĐÎ~�y���Őv���邱�ƂƂ��Ă��܂��B

��4�� �g�p�ޗ�

�@p71�ɃK�X���ڂɗp����Ƃ���SD295B��SD355��������Ă��邪�A�����_�ɂ�����SD295A�����ڂɗp���Ă悢���H

�@�@SD295A�ɂ��ẮA�u���H���������E������@�W�����\���ҁA����14�N3���v“p156 (2) ”�̋L�q�ɏ������܂��B

�@���Ȃ킿�ASD295A�����ڂɗp����ꍇ�́u���O�ɗn�ڐ���v������鈳�ړS�̐��\�ɖ�肪�Ȃ����Ƃ��m�F����v�K�v������܂��B�܂��A�����҂̏����邱�Ƃ��K�v�Ǝv���܂��B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ���A���ڂɗp����ꍇ��SD295B�ASD345��p����̂��悢�Ǝv���܂��B

��5�� ��b�n�Ղ̌���

�n�Ղ̕ό`�W���ds�Ƃd0����ʂ��闝�R�H

�@�n�Ղ̉��͂Ђ��Ȑ��́A����`�ƂȂ�i�n�Ղ����S�e���̂łȂ��j���߁A�g�p����Ђ��݃��x���ɉ����ĕό`�W���i�e���W���j���g�������܂��B

�ds��7�m�o700�m�p�̗��R�ƍ����H

�@�ds��7�m�o700�m�p�́A�Ђ��݃��x������r�I�傫���ꍇ�̒n�Ղ̕ό`�W���Ƃ��Ĉ�ʓI�ɗp�����Ă���A���H�������������\���҂̂d0��α�̒l�i�u�_�\�����v�̎�����v�ł������j�̑��̎����Ƃ̊W�����700�m���܂܂�Ă���̂�����Ǝv���܂��B �m�l�ƕό`�W���̊W�i�ds��700�m�j�ɂ��ẮA�n�ՍH�w��̒n�Ւ����@�A����16�N�łɈȉ��̋L�ڂ��������܂��B

�k�n�Ւ����@�@����16�N�Łi�n�ՍH�w��j��蔲���l

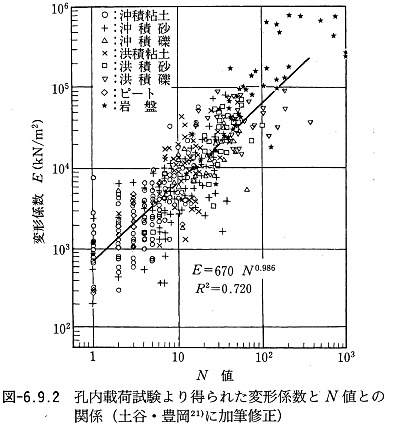

�@�E�������ډ������瓾��ꂽ�ό`�W���d�ƕW���ѓ������̂m�l�̊W�ɂ��ẮA�g���̐��I�������n�߁A���҂��r������͑����B�}-6.9.2�͂��̈��ł���A�n�Սޗ��Ɋւ�炸�d��700�m�ikN/m2�j�Ƃ����W���ߎ��I�ɐ������Ă���B

[-]���Z�ό`�W���̎Z�o���@�Ɋւ��鎿��

���Z�ό`�W�������߂�ۂ́u�J�핝�v�Ɓu��̕��v�̋L�ڏ��ip80�j�������Łi��1�`3���Ƒ�4���ȍ~�j�ŋt�ɂȂ��Ă��邪�A�ډו����̕��A�ډ��s���J�핝�Ƃ���̂��H

�@����w�E����p80�̋L�q�����w�E�̂悤�Ɉꕔ�C�����܂������A���l�ȏ����ɑΉ�����ɂ͂��̋L�q�ł͕s�\���ƍl���Ă��܂��B ����Ɋւ����{�I�ȍl�����́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B

- �e���ׂȂ���Ȃ�Ȃ��[���R�a�́A��`��b�ƍl�����ꍇ�̒Z�ӂ̕��a����Ƃ���B

- �����̉e�����l������[���́A�R�a�͍ŏ����̐[���ƍl���ē��w�̐[����D�悷��B�r���ŏ\���Ȍ����̌ł��w������ꍇ�́A���̑w�̏�ʂ܂łƂ���̂��悢�B

- �ډו��a�ɔ�ׂčډ��s�k�����ɒ����ꍇ�ɂk��K�Ȕ͈͂ɗ}����̂��悢�ƍl���Ă��܂��B���̒����ɂ��ẮA10m�Ƃ���l����������܂��B

- �@

�@�Ȃ��A�a�Ƃk�����Ⴆ�Ă����ʁi���Z�ό`�W���j�͕ς��܂���B

�e���ׂȂ���Ȃ�Ȃ��[���͏�L�̂悤�ɒZ�ӂ̕�����ɍl���܂��B������A�V�ݐ��y���̏����ł͒�̕���3�{�ȏ�̐[���Ƃ��邱�Ƃ�����Ǝv���܂��B��h���y�̗l�X�Ȍ`�Ԃ��l�����āA���y�d�ɂ���Ē�����������[������������K�v������܂��B

p83�A�}1-5-2�́u�C�i��ډd�j�͕K�v�ɉ����čl������v�͂ǂ��������̂��Ƃ��H

�܂��A���������v�Z���ɍl������d�̐����őS�d�ip83�j�Ɛ��y���ip84�j�̈Ⴂ�́H

�@���̐v�d�Ƃ��čl�������ډd�i���d�j�̑傫���́A�����ɂ���Ĕ��f����K�v������܂��B��ډd�i���d�j��{�̂̏c�����̐v�ɍl��������@�Ƃ��ẮA�����v�Z�ɍl��������@�i�{�̂ɂ͒n�ՕψʂƂ��čډׁj�Ɩ{�̂̏c�����̌v�Z�ʼnd�Ƃ��čډׂ�����@�̂Q�̕��@������܂��ip110�A�\1-7-2�Q�Ɓj�B�����ɍl������Ɖd���_�u���J�E���g���邱�ƂɂȂ�܂��̂ŁA�u�C�i��ډd�j�͕K�v�ɉ����čl������v�Ƃ��Ă��܂��ip83�A�}1-5-2�j�B�܂���ډd�́A���������v�Z�ɍl�����邱�Ƃ�����܂����A���������v�Z�ɂ͍l�����Ȃ��̂���ʓI�Ǝv���܂��B

�@���������v�Z���̉d�́Ap83�̇@�Ɏ������悤�ɏ��t���ʂ���̐��y�i���߂��y���܂ށj�̑S�d�ł��Bp84�̐��y���Ƃ́A���߂��y���܂ނ��̑S�d���w���Ă��܂��B

[-]�����v�Z�ւ̒�h�̗]���荂�̍l���Ɋւ��鎿��

�@�V�ݒ�h�ɐ݂�����v�ɂ����āA��h�̗]���荂���l������K�v�����邩�H

�@�_�\�����́A�n�Ղ̎c�������ʂ�n�Օψʉd�i��d�j�Ƃ��čl������̂ŁA�n�Ղ̎c�������ʂ̐���ɉe������������l������K�v������܂��B���ۂ̒�h���y�Ŏ{�H������h�̗]����́A�����v�Z�ɍl������K�v������܂��B

�@���������̌v�Z�ɏd�ʂ̏d���和���̉d�͍l�����Ȃ��Ă悢���H

���������̌v�Z�ɏ�L�Ɠ��l�ɏd�ʂ̏d���和���̉d�͍l�����Ȃ��Ă悢���H

�@�n�Ղ̎c�������ʁi���������{���������j�̎Z��ɂ����āA�ʏ�͖和���̉d���l�����Ȃ��Ă��悢�ƍl���Ă��܂��B�������A���t���ʂ����ɓ��Ȓn�Ղ̏ꍇ��A�和�����ɏd���ꍇ�ł͂��̉e�����l�����邱�Ƃ��悢�ꍇ���l�����܂��B

�@��ʂɔ��̂͂��̔r�y�d�ʂ��y���A���̂Ɍ�������和���͋��ǒ�łɂ���Ċg������Ă��邱�ƁA�和�����܂ރX�p���S�̂���̓I�ɋ�������ƍl�����邱�Ɠ�����和�����n�Ղ֗^����e���͂���قǑ傫���Ȃ��Ǝv���܂��B

�@�Ȃ��A�和�������n�Տ�Ɉʒu����ꍇ�́A�{�H���̒n�Ղ̎x���J���ƍ�����ƂƂ��ɁA�{�H���̃g���t�B�J�r���e�B�̊m�ۓ����l�����Ēn�Ց�i�\�w���Ǔ��j�̕K�v������������K�v������܂��B

�@�����ψʂ��l�����Ȃ��Ă悢�l�����͂��邩�H

�@�����ψʗʂ́A���������Ɠ��l�Ɍ����Ƃ��ď�ɍl�����ׂ��ł���ƍl���܂��B

�@���������ʂ̎Z��́u������������z����y�w�܂ł̐[����ΏۂƂ��E�E�E�Z�o����v�ip84�j�Ƃ���B���̑�z����Ƃ͋�̓I�ɂǂ̂悤�ȏ�Ԃ��H

�@�܂��A���������ʂ́A�{�H���ɏI������ƍl���Ă��悢���H

�@�@��z����Ƃ́A���������̔����������o���Ȃ��傫���ɂȂ�Ƃ����Ӗ��ł��B�����������l������[���́A��ʓI�ɍډו��i�Z�ӕ��j��3�{�ȏ�ip79�Q�Ɓj�̓y�w��ΏۂƂ����������K�v�ł��B

�@��̓I�ɂ́A���y�d�ɂ��n�����͂��y�Ԕ͈͂ɂ����r�I���x�̏������y�w�i�d���w�̏�ʂ܂Łj�������ΏۂƂ��܂��B�����������l������y�w������ꍇ�́A���������̌����������̐[���Ƃ���Ⴊ�����Ǝv���܂��B

�@���������ʂ́A�d�̍ډג���i���y�{�H����j�ɏI������ƍl����̂����ʂł��B

[-]�n�Ղ̒����̎Z�o�ƒn�����ʂɊւ��鎿��

�@���������̌v�Z�ɂ����ē��w�����t���ʂ��30m���x�i�ډו���5�{�j�m�F����Ă���ꍇ�A�S���w���Ώۑw�Ƃ��Ă悢���H

�@���y�d�ɂ��n�Փ����͂̋y�Ԑ[���́A���y�d�̌`��ɂ���ĈقȂ�܂����A���̒n�Փ����͂ɂ���Ė����ł��Ȃ���������[���܂ōl�����ׂ��ƍl���܂��B�ډו���5�{���x�͈̔͂܂œ��w������ꍇ�́A���̓��w�S�w���l������̂��悢�Ǝv���܂��B

�@�n�Ղ̒������Z�o����ɂ������Ēn�����ʂ����t���ʂ�荂���ꍇ�A�n�����ʂɂ�镂�͂��l�����Ȃ��Ă悢�̂��H

�@�n�Ղ̒������Z�o����ɂ������ẮA�n�����ʂɌ��炸�ȉ��Ɏ����������ɂ��Ă��������A�����̗\�����x�����コ���邱�Ƃ��K�v�ł��B

- �]���萷�y�̕��z�`��

- �u������ꍇ�́A�u���y�Ǝ��R�n�ՂƂ̓y�̒P�ʑ̐Ϗd�ʍ�

- �d�Ƃ��čl���������y�i�����d�ʁj���n�����ʈȉ��ɒ������邱�Ƃɂ�镂�́i�����d�ʁj�̉e��

- ��h�V�[�����m�ۂ��邽�߂ɒ�h��������������lj����鐷�y�ɂ��e��

�@���̉e���́A�n�Ղ̒����ʂ��傫�����傫���Ȃ�̂Œ����v�Z���s���ꍇ�Ɍ�������K�v������B�������A�n�����ʂ̕ϓ����l�����邱�Ƃ��d�v�ł���B

[-]�����ψʂ��l����������Ɋւ��鎿��

�@�����ψʂ��l����������Ƃ́H

�@���̂悤�Ȓn���\�����ɂ����ẮA���Ӓn�Ղ̕ψʁE�ό`���x�z�I�ȉd�ł��B���̂��߁A�_�\�����ł́A�����Ƃ��đ����ψʗʂ͍l�����ׂ��ł��B

�@�����ψʗʂ́A���������Ɠ��l�ɒn�Ղ�e���̂ƌ��Ȃ��ĎZ�肷�邱�ƂƂ��Ă��܂��B�e���͉̂d����Ƃ���f�ό`�k���������Ɉ��k�ψʂ���i���������ɑ����j�Ɠ����ɐ��������֖c��ނ悤�ɕψʁi�����ψʂɑ����j�l���܂��B�����ψʗʂ͂��̂悤�Ȓn�Ղ̒e���I�Ȑ����ψʂł��B

�@�����ψʗʂ��傫���ꍇ�́A�{�̏c�����Ɉ������͂��������A�{�̂������ψʂ���̂Ōp�肪�J�����傫���Ȃ�ȂǓ��Ɍp��Ɉ��e���������邱�Ƃ��\�z����܂��B

�@�����ψʗʂ́A�{�̂̏c�����̐v�@�ł���u�n�Օψʂ̉e�����l�������e������̗��v����сu�e������̗��v�ɂ����Ĕ��������ψʂƂ��Ď�荞�ށi���͂���j���ƂŖ{�̂̐v�ɍl�����܂��B���̌��ʂ́A�{�̂̎��́A���̂̐����ψʁA�p��̊J���Ȃǂɔ��f����܂��B

��6�� �\���̊�{

�@���̒��������e����ꍇ�ɒf�ʂ̗]�T�őΉ�����Ƃ́A������5.0cm�ȉ��̒��ڊ�b�ɂ��K�p����̂��H

�@�@���̒f�ʂɂ́A���̒����̗L���ɂ�炸�]�T�����l������K�v������܂��i�͐�Ǘ��{�ݓ��\���߂̉���Q�Ɓj�B���̒����̉e���͔����҂Ƌ��c�̏�A���̗]�T���Ɋ܂߂Č�������̂��悢�Ǝv���܂��B5.0cm�ȉ��̒����ʂ̈����́A���̉e���x�i�s�����v�Z���ɂ��j���l�����Ĕ��f���ĉ������B

�@�{�̂Ɨ��ǂ̐ڑ����̕ψʍ����傫���Ƃ͂ǂ̒��x�̂��Ƃ������̂��H

�@�܂��A�{�̂Ɨ��ǂ̐ڑ����̕ψʍ����傫���ꍇ�̑�͂ǂ̂悤�ɍl���邩�H

�@�@�ψʍ����傫���Ƃ́A��ʓI�Ȏ~���ł͑Ή�������ƍl������悤�ȕψʗʂ̂��Ƃł���A�g�p����~���ɂ���ċ��e�l�͈قȂ�܂��B�܂��A�{�̂Ɨ��ǂ̐ڑ����̕ψʍ��ɂ���Đ����鈫�e���i�~���j�f�A�����j�̉\�����l������K�v������܂��B

�@���̂悤�ȕψʍ��́A��b�n�Ֆʕt�߂ɓ��w������ꍇ�ɑ����悤�Ɏv���܂��B���̂悤�ȕψʍ��i�i���j�������邱�Ƃ��\�z�����ꍇ�̑Ή���Ƃ��āA�@�_�E�G���o�[�Œi����}����i���ɒ��Ӂj�A�A�\�ߗ��Ǖ��̕~����{�̂��Ⴍ�v�悷��A�����l�����܂��B

[-]���ᐅ�H�E���[�t�B���O�Ɋւ��鎿��

�@�_�\�����v�̎����p101������4�s�ڂ�蔲���u������x��܂��͐��H�̉͏��Ɩ{��̉͏��Ƃ̗������傫���ꍇ�ɂ́A��ɓ�������O�ɐZ�����A���[�t�B���O�̌����ƂȂ邱�Ƃ�����̂ŁA���̑Ή��ɔz�����K�v�ł���B�v�ɂ��Ď��₵�����Ǝv���܂��B

�@��������H�͓y���H��ΏۂƂ��Ă���̂ł����H��������H���O�����i�Z���̋��ꂪ�Ȃ��j�̏ꍇ�͔z���̕K�v�����Ȃ��ƍl����̂ł����H

�@���Z�����ɑ�����S���ɂ��āip101�̋L�q�̎�|�j

�@�͐��h�ɐ݂�������ƒ�̂̋��E���ł́A�Z��������z�����݂����`�������h�̎�_�ӏ��ƂȂ�₷�����߁A�K�v�ȐZ���o�H�����m�ۂ��邽�߂ɂ��ᐅ�H�i���Ȃ��~�߁j���݂����܂��B���ᐅ�H�̃p�C�s���O�i�y�ƍ\�����Ƃ̐ڐG�ʂɉ����p�C�s���O�̓��[�t�B���O�ƌĂ��j�h�~�ɂ��ẮA�u���ᐅ�H�̐v�vp188�Ń��[���̉��d�N���[�v��ɂ����@�ɂ���l�������Ȃ��悤�v���邱�ƂƂ��Ă��܂��B���̌����ł́A�{��HWL���ɒ���ւ̐Z������ΏۂƂ��Ă��܂����A���̎��̐��ʍ��́A��ʂɒ���O�ōl������ő�̐��ʍ��ɂȂ�Ƒz�肵�Ă��܂��B

�@�������A�Z�����ɂ�郋�[�t�B���O�́A���ʍ����傫���Ȃ��Ƃ������Ԃɓn���č�p����n�������A���O���ʍ��A���ʍ����ɂ��Z���o�H�i���݂��j���`������邱�Ƃ�����܂��B���̂��߁A���펞�iHWL���ȊO�j�ɂ����Ă��A�K�v�ɂ��Z�����̉e���ɑ�����S���m�ۂɂ��Ĕz�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����܂��B

�O�ʒ����H������A���̔z���̕K�v�����Ȃ��Ƃ͌����܂���B�n�����ʂ������ꍇ�ɂ́A�O�ʒ����H�ɉ����Z���������ɂȂ�\��������܂��B

[-]���ᐅ��̒E���h�~�[�u�Ɋւ��鎿��

�@���ᐅ�|��͒�ł�10cm�ѓ����A�q�Q�S��n�ڂ��ĒE����h�~����Ƃ��Ă���ip102�j�B

����Ŋѓ�����10cm�ȉ��̏ꍇ�A���̌��ʂ��Ȃ����̂��H

�@���ᐅ�|��̒E���h�~�[�u�́A���͏�Ԃ��l�����Č��߂����̂ł͂���܂���̂ŗn�ڒ���10cm�ȉ��ł��E���h�~���ʂ͂���Ǝv���܂����A���ᐅ�|��̒�łւ̊ѓ�����10cm�����ɏ������ꍇ�́A�Ђ��̗n�ڒ��Ƃ���10cm�ȏ�m�ۂł���悤�ɐ܂�Ȃ��ėn�ڂ���悢�Ǝv���܂��B

10cm�Ƃ͔z���l���������̂��H

�@10cm�́A�z�ɉe�����Ȃ����Ƃ��l�����Ă��܂��B

���ᐅ��̃q�Q�S�̒����́A�S�̒蒅���̌v�Z����苁�߂邱�Ƃł悢���H

�@�q�Q�S�̒����͓S�̒蒅���ȏ�Ƃ���̂��悢�ƍl���Ă��܂��B�蒅���̎Z�莮�͈ȉ��Ɏ����܂��B

�@���ᐅ�|��̉e���́A��̓I�ɂǂ����������̂Ƃ��ɁA�ǂ̂悤�ɐv�ɍl������̂��H

�@���ᐅ�|��̉e���́A�_�\������̃X���[�Y�Ȓ����ǐ�����j�Q����v���ƂȂ邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�\�Ȍ��肱�̉e����v�ɍl�����邱�Ƃ��]�܂�܂��i�Q�l�����Q�Ɓj�B

[-]�����~�ی�H�A�쏰�H�ݒu�͈͂Ɋւ��鎿��

�@�����~�ی�H�ƌ쏰�H�̐ݒu�͈͂ɂ��āA�u�_�\�����v�̎�����vp104�ł́A��h������͊ݖh�䃉�C���͈̔͂܂łƂ���Ă��܂����A�u�͐�v�挟���̎�����vp167�ɋL�ڂ���Ă����h�h�䃉�C���̂��Ƃ������Ă���悤�ȋC�����܂��B

�@�u�͐�v�挟���̎�����v�ɂ��܂��Ɖ͐�h�䃉�C���ɂ͒�h�h�䃉�C���ƒᐅ�H�͊݊Ǘ����C����2��ނ�����A��h�h�䃉�C���͒�h�̍����~�̕ی�͈͂ł���A�ᐅ�H�͊݊Ǘ����C���͒ᐅ�H�݂͊̕ی삷��͈͂������Ă�����̂Ɣ��f����܂��B

�@�ȏ�܂��č����~�ی�H�쏰�H�̐ݒu�͈͂��������������B

�@�͊ݖh�䃉�C���i�ᐅ�H�͊݊Ǘ����C���j���ᐅ�H���̍����~�ی�H����ь쏰�H�ɂ��ẮA�K�v�ɉ����Đ݂���Ƃ����l�����ł��B��t���H�o���͐N�H���₷���̂ň�ʒ�h��Ԃ��Z�H�ɑ�����S���ɔz������K�v������ƍl���Ă��܂��B

��7�� ���̐v

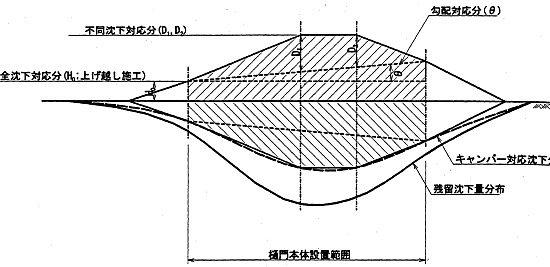

�@�}1-7-9�ip127�j�ɂ����āA�L�����o�[�̕ω��_�Ōp���1�����Ƃ���ꍇ�ł��L�����o�[���y�ƂȂ邩�H

�@�L�����o�[���y�́A�z�肳��钾���ʂɑ��Ė{�̂��グ�z���{�H���邱�ƂŁA�{�̂̒����ʂ��y�����铙�i���L�Q�Ɓj�����҂�����̂Ȃ̂ŁA���̈Ӗ��ł͌p��̐���₢�܂���i1�X�p���̔��ł��\�j�B�������A�L�����o�[������юc�������ʂ�����������̖{�̂̒������l�����Ĕ��̋@�\�Ɏx��̂Ȃ��L�����o�[���y��v����K�v������܂��B�p��̈ʒu�ɂ��ẮA�ʓr�������Č��肷��K�v������܂��B

���L�����o�[���y�̌���

- ���{�̂̎{�H���̐ݒu�����グ�z���{�H���邱�ƂŁA�{�̂̕~�����v�捂��艺���邱�Ƃ�}������B

- ���{�̂̎{�H���̐ݒu���z���A�n�Ղ̒����I�����ɖ{�̌v����z�ƂȂ�悤�ɐݒ肷�邱�ƂŁA�t���z�ƂȂ�Ȃ��悤�ɂ���B

- ���{�̂̎{�H���̐ݒu�`����A�c�������ʕ��z�ɑΉ�����悤�ɐݒu���邱�ƂŁA�{�̂̕s��������}�����A�{�̂ɔ�������f�ʗ͂�ጸ����B�܂��A�p�蕔�̕ψʁE�f�ʗ͂�}������B

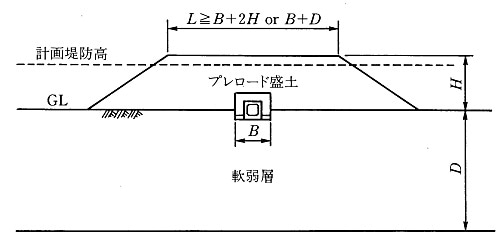

[-]�v�����[�h���y�̍ډה͈͂Ɋւ��鎿��

�v�����[�h���y�̍ډה͈̖͂ڈ��i�}1-7-13�j�ła�{�Q�g or�@�a�\�c�Ƃ��邪�ǂ�����̗p���ׂ����H

�@�v�����[�h���y�́A�{�̐��y�ɂ��n�Փ����͕��z�Ɠ����ȏ�ƂȂ�悤�Ȕ͈͂Ƃ���̂����z�ł��B���̂��߁A�ډה͈͂͒n�Փ����͂̕��z���l�����Č�������K�v������܂��B�}1-7-13�ɂ��ꍇ�́A�傫�������̗p����̂��]�܂����ƍl���܂����A�����܂ł��ڈ��ł��B���y�͈͂̐�����ꍇ�́A���y������傫�����ĕ₤���Ƃ��l�����܂��B

�����i3�P���j���v�����[�h���y�̃Z���^�[�Ɍv�悵�����A�ݒu�ʒu�̊�{�I�l�����͂��邩�H

�@�ݒu�ʒu�̍l�����͓��ɂ���܂��A�v�����[�h���y�ɂ�锟�������������z��c�����Ă������Ƃ����v���Ɏc�������ʂ̌������s���ۂɁi���x�������̌����Łj�K�v�ɂȂ�Ǝv���܂��̂ŁA������3�����͏��Ȃ��Ǝv���܂��B�ł����5�����ȏオ�]�܂����ƍl���܂��B

�v�����[�h���y�̒����ݒu�Œn�w���X���Ă���ꍇ�ɍl�����鎖���͂��邩�H

�@��L�̂悤�ɔ��v�i�n�Ղ̎c�������ʂ���ђ����ʂ̕��z�̐���j�ŕK�v�Ƃ�����Ԋϑ��œ���Ƃ������_�ɗ����Đݒu�ʒu���������Ă��������B

[-]�_�N�^�C�����S�ǂ̎��ӓy�̓]�����@�Ɋւ��鎿��

�_�N�^�C�����S�ǂ̎��ӓy�̓]�����@�ɂ���

�E���ł߂̑P�������̉e���́H

�E�N�b�V�����ނ͒��ł߂�̂��H

�@�~�ǁi�_�N�^�C�����S�Ǔ��j�̊Ǒ��ʉ����̒��ł߂́A�@�B�{�H������ł���̂ň�ʂɓ˂��_���ɂ��l�͎{�H�ɂȂ�Ǝv���܂��B�i��h�ł͗ǎ��ȍ���p���������߂̗̍p�͂Ђ�����ׂ��ł��B�j

�@�_�N�^�C�����S�Ǔ��̒f�ʂ���ݐ��ǂ́A�f�ʂ�����ނ��Ƃɂ���Đ�������ӓy�̒�R���͂����҂���̂Ŏ��ӓy�̒��ł߂͏d�v�ł��B���ӓy�̒��ł߂��s�\���ȏꍇ�́A�f�ʂ���݂��傫���Ȃ�A�����f�ʗ͂��傫���Ȃ�Ƒz�肳��܂��B

�@�N�b�V�����ނ́A�v�x���p���m�ۂ��邽�߂ɏ\�����ł߂�K�v������܂��B�_�N�^�C�����S�ǂ̊nj��v�Z�ł́A�Ǒ��ʂ̓y������ђ��łߓx���K�肵�Ă��܂��A�f�ʂ���ݐ��ǂ̓������l������Ɗǂ̑��ʂ̓y�̉e�����傫���ƍl�����܂��i���ǂ̊nj��v�Z�����p145���Q�Ɓj�B���������āA������܂ފǎ��ӓy�́A���ł߂��\���ɍs���悤�ɔz������K�v������܂��B

�e������̗����f���́A���̐}�S�ʒu�ł悢���H

�@���̐}�S�ʒu�Ƃ���̂��悢�Ǝv���܂��B

���̒[���g�����̒f�ʒ萔�A�g���`��͔��f����K�v�͂Ȃ����H

�@���̃X�p���������̃��f���ip150�A153�Q�Ɓj�Ɖ��肷��A���̕W�����Ɗg�����̒f�ʒ萔�i�����j�̋�ʂ͂Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�e�������f���Ɖ��肷��Δ��̕W�����Ɗg�����̍������l�����邱�Ƃ��\�ł��B

�@�g�����̌`��i���ǂ��܂ޑS���j�̉e���́A�n�Ք��͌W���ɍډו����悶�铙�ōl�����܂��B

���ᐅ�|��̉e���ɂ��āA�����y�̏ꍇ�̂��ׂ�W��Cs�̐���@�͂��邩�H

�@�|��Ǝ��Ӓn�Ղ̂��ׂ�W��Cs�ip159�j�́A�����y����єS���y�ɓK�p���邱�Ƃ��ł���ƍl���Ă��܂��Bp159�̋L�q�́A�����y�ɔ�ׂĔS���y�̕����o���c�L�i�덷�j���傫���Ƃ����Ӗ��ł��B

�n�Օψʁi�����ψʁj�����d�̎Z��ɂ́A���̎������邢�͔��̕��̂�����ɂ��̂��悢���H

�@���̎����Ƃ���̂���{�ƍl���Ă��܂��ip150��{���Q�Ɓj�B���̎��ʂ́A��b�n�Ղɐڂ��镔���Ɩ��߂����y�ɐڂ��镔���ɑ�ʂ���邽�߁A�����l�����Đ�����������f�n�Ք��͌W����ݒ肷��̂��悢�Ǝv���܂��B

�ǎ��n�Ղɂ�����n�Օψʓ����d���A�y���Ԃ�d�ɔ�ׂđ傫���Ȃ�̂͌����I�ł͂Ȃ��H

�@�����ʂ��\���������ꍇ�́A�u�n�Օψʂ��l�������e������̗��v���f���͓K�p���ɉۑ肪����̂ŁA�u�e������̗��v���f����K�p����̂��Ó��Ǝv���܂��B

[-]�{�̏c�����̐v�ɂ����邵�ᐅ��̉e���Ɋւ��鎿��

�{�̂̏c�����̐v�ɂ����āA���ᐅ��̐�[���ł��w�ɓ����Ă��Ȃ��ꍇ�ł��A�v�ɍl������K�v������Ɖ��߂��Ă悢���H

�@�{�̂̏c�����̐v�ł́A���ᐅ��̉e���ɂ��ĕK����������K�v������܂��B

�@���ᐅ��̉e���ɂ��{�̂̐v�ɑ傫�ȉe��������ꍇ���ł́A���̒�łƂ��ᐅ��̐ڑ������Ƃ����\���i�t�`�Ƃ���j�Ƃ��Ė���͂��z�����邱�ƂŁA�{�̂̐v�ɂ͂��ᐅ��̉e�����l�����Ȃ����Ƃ�����܂��B

�����ψʗʂ́A�ǂ̂悤�ɐv�ɔ��f������悢���H�@�܂��A�����ψʗʂ��������p�����ɉe�����Ȃ����Ƃ��ǂ̂悤�ɕ]������悢���H

�@�����̑S�����Ϗ����ʂɂ����āA�{�̂̕Ϗ�Ƃ��Čp�蕔�̊J����~���ނ̔j�f�̕p�x�������A���̌����Ƃ��Ēn�Ղ̑����ψʂ̉e�����傫�����Ƃ��c������܂����B

�@�����ψʗʂ́A�{�̂̏c�����̐v�ip150�`�j�ɂ����Ďc�������ʂ�n�Օψʂ̉e���i�����j�Ƃ���Ɠ��l�ɁA�����ψʗʂ�n�Օψʂ̉e���i���������̑����ψʁj�Ƃ��Đv�ɍl�����邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�{�̂̏c�����̔����������Ɏ����悤�ɔ������p�����Ɣ��������Ƃ͊e�X�Ɨ��ł��B��ʂɁi1-7-10�A1-7-11�j���Ōv�Z���܂��B

�@�{�̂̏c�����̌v�Z�ɑ����ψʗʂ��l���������ʂ́A���̂̔��������̒f�ʗ́E�ψʂɔ��f����A�p�蕔�̕ψʁi�J�����j�Ƃ��ē����܂��̂ŁA�����ψʗʂ̑傫�����n�Ղɂ����Ė��ƂȂ�p��̊J���ʂ�]�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�܂��B

�@�p��̎�ނɂ���āA���e�ψʗʁi�J���A�ڈႢ�A�܂�p�j���قȂ�̂ŁA�{�̂̏c�����̌v�Z���ʂƂ��ē�����p�蕔�̕ψʂ��A�g�p����p��̋��e�l�ȓ��ł��邩���ƍ����܂��B

�����ψʂ͔��������d�Ȃ̂ɐ}1-7-17�ʼn��������ɕ`����Ă���̂͂ǂ����Ă��H

�@�����ψʂ́A�O�����̐��������i���������j�d�ɂȂ�܂��B�}1-7-17�͐��������ɕ`���ƌ�����ߕX�I�ɉ��������ŕ\�����Ă��܂��B

�����ψʂ𐅕��͂Ƃ��č�p������ꍇ�́A�ǂ̂悤�ɗ݉�����̂��H

�@�����ψʗʂ́A�c�������ʂƓ��l�Ɉ����܂��B�����ψʗʂ̌v�Z���ʂ́A���̒n�_�̕����̓����z�d�ɂ��ψʗʂ̗݉��l�Ƃ��Čv�Z����܂��i����ɂ���}���݉��l�Ƃ��ĎZ�肳��Ă��܂��j�B�{�̂̏c�����̌v�Z�ɂ́A��ʓI�ɂ��̒l�i�n�Օψʉd�j��K�ȕω��_���ɑ�`���z�ɋ敪���Ĕ��������i���������j�ɍ�p�����܂��B

�{�̂̏c�����̐v�ɂ����鋹�ljd�̍l�����@�́H

�@���ǂ̉d�́A�T���ʕ�p151�Ap153�̐}�Ɏ����悤�ɁA���Ljʒu�ɂ����鉔���́i���d�A�w�ʓy�ʓ��j�A�����́i�y�����j����є����i�����f�������j�ɑ���i�����͂ɂ��j�Ȃ����[�����g�Ƃ��ă��f��������̂���ʓI�ł��B

[-]�c�����̌v�Z�ɂ����锟�̏�̓y�d�Ɋւ��鎿��

�{�̂̏c�����̌v�Z�i�n�Օψʂ̉e�����l�������e����̗��j�ɂ����Ĕ��̏�̓y�d�͍l�����ׂ����H

�@�y�d���l�����Ȃ��ꍇ�A���ǂ̍�p�͎͂��d�A�y���̂ݍl������悢���H

�@�n�Օψʂ̉e�����l�������e����̗��ɂ��{�̂̏c�����̌v�Z�ɂ͓y�d�i�����y���j���l�����܂���ip110�\1-7-2�Q�Ɓj�B

�@�{�̂̏c�����̌v�Z�ɍl�����鋹�ǂ̉e���Ƃ��ẮA���d�A�y���ɉ����āA�y�����͂Ɨ����f���i��ʂɐ}�S�ʒu�j�Ƃ̕ΐS�ɂ��Ȃ����[�����g���l�����܂��ip153�}1-7-17�Q�Ɓj�B

[-]�{�̂̏c�����̐v�ɍl�����ׂ������Ɋւ��鎿��

���̏c�����̌v�Z�ɂ����āA�u�_�\���̎�����vp155�̌v�Z�����̓��Ƃɂ��Ď��₪����܂��B

�@"�n�Օψʂ̉e��"�ɂ��Ă͒����ʓ��̌v�Z�ɂ����āA��̂̓y�d�����g�p���Ē����ʂ����߂��̒����ʂ���d���Z���s���c�����̌v�Z�ɔ��f�����Ă��܂���"�F���̑��̊O��"�ɂ���ɓy�d���l������Ɩ��L����Ă���܂��B

�@���̓y�d�ɂ��ẮA���̏�ʂ̒z�琷�y���ł���Ƃ͔��f�ł��܂����A���̍l���ł͇E�ƇF�̏����ɂ����āA�y�d��2�d�ɍl�������v�Z�ƂȂ�Ȃ��̂ł��傤���H

�@�}1-7-17�̐v���f���Ɏ����悤�ɒn�Օψʁi�����j�ȊO�̉d�Ƃ��Ė和�E���Ǔ��ɂ��d������A�F�̓y�d�A�y�����Ƃ��ẮA���ǒ�ŏ㕔�̓y�d��u�ϐk�v�ҁA3.4�n�k���y���v�ɂ����čl�����鉔���y����������܂��B���̏㕔�̒z�琷�y�́A�n�Օψʂ̉e���ɍl������Ă���̂ŁA�F�̓y�d�ɂ͊܂܂�܂���B

[-]�S�R���N���[�g�̒f�ʌv�Z�Ɋւ��鎿��

���̏c�����̕��ތv�Z�ɂ����Ĕ��̂��s�`�f�ʂɃ��f�������P�S�Őv����ip163�j�Ƃ��邪�ABOX�f�ʂƂ��ă��f�������A���S���邢�͑S�S�Őv����Όo�ϓI�ł���B�_�\�����̏ꍇ�ɑO�҂Ƃ�����@���]�܂������R�����邩�H

�@�@���ސv�̌����́A�u7.6.5.1 �S�R���N���[�g�\���v�ip162�j�̘g�����̂悤�ɓS�R���N���[�g���ނ̃R���N���[�g����ѓS�̉��͓x�����e���͓x�ȓ��Ƃ��邱�Ƃł��B����̂s�`�f�ʂ̃��f�����ɂ��ẮA�]������W���I�ɗp�����Ă���l�����i�ȕ֖@�j�������Ă���ABOX�f�ʂƂ��ă��f�������邱�Ƃ�ے肷����̂ł͂���܂���B���݂́A���ތv�Z���v�Z�\�t�g�ōs���̂�BOX�f�ʂƂ��ă��f�������邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�@�_�\����傾����s�`�f�ʂɃ��f����������@���]�܂����Ƃ��闝�R�́A���ɂ���܂���B

�s�`�f�ʂ̒����������߂�p163�̌v�Z���i1-7-13�j�Ŏ��������́A�}1-7-21�̂a�ł͂Ȃ����H

�@���́A�L���̐����Ńt�����W���Ƃ��Ă���悤�ɁA�}1-7-21�̋�`���̂̃��f�����ł͂a�ɑ������܂��B �{���́A�s�`�f�ʂ̏ꍇ�̒������̈ʒu�����߂��ʎ��ł���A���̂��s�`�f�ʁA��`�f�ʂ̂�����Ƃ��Ĉ������̔����ړI�Ƃ��Ď����Ă��܂��B���������āA���̎����狁�܂钆�����̈ʒu�́A��`�f�ʂɂ͓K�p�ł��܂���̂ŁA����������Łi�t�����W�j���ɂ���Ƃ��́A��`�f�ʂ̒������̈ʒu��ʓr���߂�K�v������܂��B

p163�̋�`���̂̒f�ʌv�Z�ɂ����āu�����������ł܂��͒�œ��ɂ���Ƃ��́A��`�f�ʂƂ���B�v�Ƃ��邪�A����f���͓x�̎Z�o����`�i�t�����W��×�L�����j�f�ʂŌv�Z���Ă悢�Ƃ����Ӗ����H

�@����f�͉��͓x�ɂ��ẮA�m���Ɋ��҂ł���R���N���[�g�f�ʐςŎZ�肷��K�v������܂��B

PC���̂̏ꍇ�A�����̔��̃u���b�N����̉����邽�߂Ɋǎ������ɓ�������ْ��͂ɂ��āA�u�_�\�����̎�����vp165�Ɂu���S�����l�����Đږʉ��͂̍ŏ��l��0.5N/mm2�Ƃ���B�v�Ƃ̋L�ڂ����邪�A�{�����́A�v�Œ�����Ƃ��Ď�舵���č\��Ȃ����̂��ǂ����������肢�܂��B

�@���ݎ��{���Ă�����̂ɂ��ẮA�����܂Őv��̕K�v�ږʉ��͂��m�ۂ���݂̂Ƃ��Ă�����̂�����B

�@�Ȃ��A�����̃Z�O�����g���̏ꍇ���A�v��̕K�v�ږʉ��͂��m�ۂ���݂̂Ƃ��Ă���A�ŏ��l�̐ݒ�͂��Ă��Ȃ��Ƃ̂��ƁB

�@�u�ŏ��l0.5N/mm2�v�Ƃ����̂́A���\�傫���l�Ƃ������ƂŁA������Œ�l�Ƃ��Ċm�ۂ��ׂ����ǂ����Ƃ������Ƃɂ��Ă��������������B

�@�{���̔��̃u���b�N�̐ڍ����̍ŏ��ʈ��ip165�j�ɂ��ẮA�n�Ղ̎c�������ʂ̐��萸�x���\���łȂ��ꍇ�ł��ڍ����̐��������m�ۂ��邽�߂�0.5N/mm2��ݒ肵�Ă��܂��B���̎�|�́u�y�؍\�����v�}�j���A��(��)���ҁv�̉���ɂ����ĉ��L�̂悤�ɋL�q����Ă��܂��B

�@ �@�u�y�؍\�����v�}�j���A��(��)�k���ҁl�A3.2 �v���L���X�g�����̐ڍ��v��蔲��

|

�i�P�j�ڍ����́A�v���X�g���X�ڍ��ɂ�邱�Ƃ�W���Ƃ��A���������m�ۂ��邽�߂ɐv�d��p���ɂ����ĕK�v�Ȉ��k���͂��m�ۂ���B �@�K�v�Ȉ��k���͂��m�ۂ���Ƃ́A�ڍ����̍ŏ��ʈ����邢�͐ڍ����ɋ��܂ꂽ�ޗ��̍ŏ��ʈ����A�v�������i���邢�͊O�����j�ɗ]�T�ʂ������l�ȏ�Ƃ��邱�Ƃł���B |

�ŏ��ʈ�0.5 N/mm2�́A�ڍ����̐��������m�ۂ��邽�߂ɐݒ肳�ꂽ���̂ł���A“�v�����ɉ��͗]�T�ʂ�����������”�ł����A���͗]�T�ʂ̑Ó����ɂ��ẮA���i�K�ł͏\���ɂ͕]���ł���f�[�^���~�ς���Ă���킯�ł͂���܂���B����ŁA�{�̂̏c�����̐v�f�ʗ͂́A�K�������\���Ȑ��x���m�ۂ���Ă��Ȃ����Ⴊ���Ȃ��Ȃ����Ƃ������ł��B

���͗]�T�ʂ́A�n�Ղ̒����ʕ��z�ƒn�Ք��͌W���̐��萸�x�ɑ傫���ˑ����܂��B�n�Տ������ǍD�Œn�Ղ̒����ʂ����Ȃ��Ƒz�肳���ꍇ�ɂ��A�n�Ք��͌W�����傫���Ȃ�̂ŁA�{�̂̏c�����ɂ͑傫�Ȓf�ʗ͂��������邱�Ƃ�����܂��B

�@���̂��߁A���͗]�T�ʂɏ\���Ȉ��S�����m�ۂ��邱�Ƃ��]�܂��ƍl���A���s�́u�_�\�����v�̎���v�ł́A�ŏ��ʈ���0.5 N/mm2�Ƃ��܂����B����͊�{�I�ɐv�����i�ʏ�0.1�`0.15 N/mm2���x�j�ɑ��āA���͗]�T�ʁi�ʏ�0.35�`0.40 N/mm2���x�j��������ł��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@����ɂ�����A���_�[���C�����̎�|�́A�u“�v�����݂̂��l���Ă�����̂�����”���A���͗]�T�ʂ������܂Ȃ��ŗǂ����v�Ƃ������ƂƗ������܂����A���ł͏�L�̂悤�ɉ��͗]�T�ʂ������ނ̂���{�ł���ƍl���܂��B

�@�����̏ꍇ�ɂ́A�O�͏������̐v���������m�ł���A�ڍ����ɔ������鉞�͂̐��萸�x�͏\�������ƍl�����܂��B����ŁA���̂悤�Ȓn�Տ��������G�Ȓn���\�����ł́A�ڍ����ɏ\���ȉ��͗]�T�ʂ��Ƃ�i�������A���̗]�T�ʂɂ��ẮH�j���ƂŁA���̈��S�����m�ۂ��邪�d�v�ł���ƍl���Ă��܂��B

�@ �i���j�����ŁA���ڍ������Ƃ͔��̃u���b�N�Ԃ�“�����k�����x�̃����^���ڍ�”�Ƃ���\����O��Ƃ��ċL�q���Ă���܂��B

���ǂ̐v�ɂ���

- �c�ǂ̎�S�͓y���������ł悢�̂ł́H

- ��ł̒n�Ք��͂́A���d�E�y�d�łقƂ�Ǒ��E�����̂ł́H

- ��ł̑O��̓y�d�͍l�����Ȃ��Ă悢���H

�@���ǂ̔z�́A�_�u���z�Ƃ���̂����ʂł��B�v�Z�͒P�S�Ƃ��ĒP��������ꍇ������ł��傤�B �@���ǒ�ł̔��͂́A�{�̂̏c�����̌v�Z��苁�߂���n�Ք��͂ł��B���̒n�Ք��͂́A�n�Ղ̒������z�Ɣ��x�̒����̑��ΊW�Ō��܂�܂��B���d�E�y�d�ő��E�����ƍl����̂͊ԈႢ�ł��B�z�ɂ������ẮA�{�̒�ł̉������̎�S�ɍ��킹��Ȃǂ̔z�����K�v�ł��B

�@���ǂ̐v�ł́A���ǑO�ʂ���@���ꂽ�ꍇ��z�肵�ċ��ǂ̍������y���Ȃǂ̒�R�����҂��܂���B

���ǂ̐v�ɂ���

���ǂ̍\���v�Z�ɂ��āA���ǂ�{�̂ƈ�̂̍\���ƍl������ǒP�̂ł͒n�Ք��͂̏ƍ��͂ł��Ȃ��ƍl���܂��B���ɋ��ǒP�̂ɂ����Ēn�Ք��͂̏ƍ����s�Ȃ��܂��ƁA�c�ǂ�1/2���x�̒�ŕ��ł͕ΐS�ʂ��傫���Ȃ�A�n�Ք��͂̋��e��傫�������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@�n�Ք��͂̏ƍ��Ƃ��������́A��ǑS�̂ɂ����Ă̒n�Ք��͂��ƍ�����悢���B

�@���ǂ͖{�̂ƈ�̍\���ł���A�{�̂̏c�����̐v�ŋ��ǂ̒�Łi���A�����j���l�������v�Z���s���A�@�{�̂ƒn�ՂƂ̑��Εψʂ���чA�n�Ք��͂��Z�o���܂��B

�@��p���Ēn�Վx���ɑ������̏ƍ��ip237�j���s���܂��B

�A��p���ċ��ǒ�ł̕��ތv�Z�ip181�j���s���܂��B

�@ �@�ȏ�ŋ��Ǖ��̒n�Վx���ɑ������́A�ƍ��ςƂ������ƂɂȂ�܂��B

�@�Ȃ��A�������ڊ�b�ł͒n�Ղ̎x���͏ƍ��i�n�Ղ̋��e�x���͂ɑ���ƍ��j���ȗ��ł���ip236�j�Ƃ��Ă��܂��B

�和�����̂̕⋭�͈͂̍l�����́H

�@�@�和�����̂̕⋭�͈͂́A�和���̈��S���m�ۂ���ɕK�v�Ȕ͈͂Ƃ������ƂɂȂ�܂��B��ʂɋ��ǒ�ŕ��Ɠ����ɂ���̂����ʂł��B

�@���ǒ�ŕ��́A�{�̂ƈ�̍\���Ƃ������Ƃ��炻�̌��荪���͖��m�łȂ��Ȃ�܂����B���̂��߁A�u�_�\�����v�̎�����v�ł͏]���\���Ƃ̐����������l�����āA���܂菬������ŕ��͍D�܂����Ȃ��̂Œ�ŕ��̈�ʓI�Ȗڈ��Ƃ���1/2H�ȏ�Ƃ��Ă��܂��B

���ǂ̂��ĕǂƗ��ǂ���̍\���Ƃ��������ǂ����H

�@�@���ǂ���{�̂ƕ����\���Ƃ���̂́A���ǂ��^���ŗ��������ꍇ�ł����{�̂։e�����Ȃ����ƁA��h�̕���͋��Ǔ��ɂ���Ėh�~�i���ǂ̋@�\�j���Ĕ�储��ђ�h�@�\�����Ȃ��Ȃ����Ƃ����҂����[�u�ł��B

�@�ȏ���l�����Č������Ă��������B

�u������vp187�̕\1-7-13���ǂ̈���ƍ������ɂ��āA

�P�j�u�g���͍l���v�Ƃ́A�u���̉e�����l������i�Ð����j�v�Ƃ��Ă悢���B

�Q�j�펞�̏ꍇ�́u���̉e�����l�����Ȃ��v�Ƃ��Ă悢���B

�R�j��L�Q�j�Ɠ��l�ɒn�k���̏ꍇ�́A�u���̉e�����l�����Ȃ��v�Ƃ��Ă悢���B

�@�\1-7-13�́A�펞�Łu�g���͍l���v���l������ꍇ�͒n�k���Ɠ����̏ƍ������Ƃ��邱�Ƃ����������̂ł��B

�@���̉e���i�Ð����j�́A�P�[�X���킸�l������̂���ʓI�Ǝv���܂��B

�@�g���͂̍�p�ɂ��ẮAp55�̋L�q�ɂ���ĉ������B

���ǂ̎x���͏ƍ��́A�n�Ղ̋��e�x���͂ƒe���ψʗʂ̏ƍ���2�̕��@���ǂ̂悤�ɓK�p����̂��H

�@���ǂ̎x���͏ƍ��́A�j�[�h���l���đI�肵�܂��B���Ȃ킿��Ō��䂩��x���͔j��i�S�ʔj��j����̂��A��őO��܂��͌���̒����n�Ղ̈ꕔ���Y��������̂��̔��f�ł��B

�@��ʂɗ��ǂł͉d���x���͑傫���Ȃ��A�_�\�����ł͗ǎ��n�Ղ����Ȃ����ߒe���ψʗʂŏƍ����邱�Ƃ������ƍl�����܂��i�U��b�\���ҎQ�Ɓj�B

���������̂��ᐅ��́A��\�������ʼn��d�N���[�v������Ă���ꍇ�ł��엠���̗��ǂɂ��݂���K�v�����邩�H�@����Ƃ�����̗��R�́H

�@�엠���̗��ǂɂ��K�����ᐅ���݂���K�v�����邩�ۂ��́A�����ɂ���Ĕ��f���قȂ�Ǝv���܂��B���t���x��i���H�j�ɂ���@�̂����ꂪ����ꍇ�݂͐���K�v������Ǝv���܂��B

�܂��A�u����E�͐�Ǘ��{�ݍ\����p228�A(5)���̑��v�A�ɋL�q������悤�ɏ펞�x�쑤�̐��ʂ������A�x�쑤����{�쑤�ւ̐Z���i�����̘R���j�̉e���������ł��Ȃ����Ƃ�����܂��B

p188�́u���ᐅ�ǂ���ы��ǂ���Œ�ł�2m���x�m�ۂ��邱�Ƃ��]�܂������d�v�A����сu��h�J�핝��傫���荞��Ő݂���K�v�͂Ȃ��v�̈Ӗ��́H

�@p188�̉��i�̉���́A���������̂��␅�H�͈̔͂ɂ��Ă̂��̂ŁA�ȉ��̂悤�ȈӖ��ɂȂ�܂��B

→�u���ᐅ�ǂ���ы��ǂ���Œ�ł�2m���x�m�ۂ��邱�Ƃ��]�܂������d�v�ɂ���

�@�Z�����͐�����������z���鐫��������̂ŁA���������ɂ݂̂��ᐅ���݂����ꍇ�ł́A���������ɐZ��������荞�ނ��ƂɂȂ�̂ʼn��������̍Œᒷ2m�Ɠ����x�̒����𐅕������ɂ��ݒu����̂��悢�ƍl���܂��B

→�u��h�J�핝��傫���荞��Ő݂���K�v�͂Ȃ��v�ɂ���

�@��h�J��ʂ܂ʼn������鐅�������̂��ᐅ�H�́A�J��ʂɉ����ė����Z�������Ւf���邱�Ƃ���ړI�ł��B��h�J��ʂɂ�����Z�����́A�{�̎��ӂ̋��E�ʂ𗬂��Z�����Ƃَ͈��ł���A���߂��y�̓y���i���łߓx�̈Ⴂ���܂ށj�����ݒ�h�y�Ƒ啝�ɈقȂ邱�Ƃ́A�ʏ�͂��蓾�Ȃ��̂ŁA��h�Ɉ��e����^���Ȃ����߂ɂ��J��ʂ�K�v�ȏ�ɑ傫���荞�܂Ȃ��őΏ�����̂��悢�ƍl���܂��B

�}1-7-41�ip190�j�ɂ����Đ��������̂��ᐅ��́A���d�N���[�v������Ă���ꍇ�ł��엠���̋��ǁA���ᐅ�ǁA���ǂɍŒ�2m��݂���̂��H���̏ꍇ��2m�Ƃ͂ǂ͈̔͂��H

�@�엠���̐��������̂��ᐅ�H���J��ʂ܂ʼn������Ȃ��̂́A���ᐅ�H�ɂ���Ē�̓��ɐZ������ؗ������邱�ƂŒ�h�Ɉ��e����^���Ȃ����߂ł��B

�@�엠���̐��������̂��␅�H�̍Œᒷ2m�Ƃ��Ă���̂́A�Q�j�ŏq�ׂ����R�ɂ��܂��B2m���x�ł́A�Z������ؗ��i���邢�͉��グ�j���铭���͏��Ȃ��ƍl���Ă��܂��B

�@���Ǖ��ɐ݂��邵�ᐅ��́A�엠���ł����Ă����ǂ������E��@���ɂ���Ă��̋@�\���ʂ����Ȃ��Ȃ����Ƃ��ɐ�@�h�~�A��̓y�̋z���o���h�~�Ƃ��Ă̋@�\�������ƂɂȂ�܂��̂ŁA���̋@�\���l������K�v������܂��B

�@���������ɐ݂���2m���x�̂��ᐅ��́A���ǁA���ᐅ�ǂ̒[������̒������l���Ă���܂��i���ǂɂ͍l�����Ȃ��j�B

���������̉��d�N���[�v��̌����ɂ�����Ώۓy�͉����H�@���߂��y�i�w���y�j���ΏۂƂȂ�A���ᐅ���K�v�Ƃ��Ȃ��Ȃ����ꍇ�ł��J��ʂ܂ʼn�������̂��H

�@���������̉��d�N���[�v��̌����Ώۓy�́A��{�I�ɂ͊�b�n�ՂƂ��Ă悢�Ǝv���܂����A��̓y�̃p�C�s���O��R���ɉۑ肪����ꍇ�ɂ́A��̓y�Ō�������K�v������܂��B

�@���d�N���[�v��ɂ�錟�����ʂɊւ��Ȃ��A���ᐅ��̍Œᒷ��ݒu����ׂ��ł����A���ݔ��̓P���ƐV�ݔ��̍\�z���Ɏ{�H���邽�ߊJ�핝���傫���Ȃ�ꍇ���ŁA���������ɊJ��ʂ܂ʼn������邱�Ƃɂ��āA�\���Ȍ����ɂ���Ă��̕K�v���Ȃ��Ɣ��f�����Ή�������K�v�͂���܂���B

�@�Ȃ��A�Œᒷ2m�ɂ��ẮA�]���̐��l�P�������̂ŁA��ʓI�ȍ�����L���܂��A���d�N���[�v��̌v�Z�́A�����܂ŕ��ϓ������z�ŕ]��������̂ł���A���ᐅ���1��������ŕ]�����Ă��Ȃ����߁A�����i1��������j�̈��S�����m�ۂ��邽�߂ɕK�v�ƍl���Ă��܂��B

[-]���ᐅ�H�̐Z���o�H���̐��������̎����Ɋւ��鎿��

���ᐅ�H�̐Z���o�H���̐��������̎����ɂ����āA�u�_�\�����v�̎�����v�ip190�j�Ő}������Ă������ʼn��ʂ�ʂ�Z���o�H�ȊO�ɐ�\���̖{�̑��ǂ���Z������o�H���͍l���Ȃ��̂��H

�@�͐��h�ɐ݂�������ƒ�̂̋��E���ł́A�Z��������z�����݂����`�������h�̎�_�ӏ��ƂȂ�₷�����߁A�K�v�ȐZ���o�H�����m�ۂ��邽�߂ɂ��ᐅ�H�i���Ȃ��~�߁j���݂�����B���ᐅ�H�̃p�C�s���O�i�y�ƍ\�����Ƃ̐ڐG�ʂɉ����p�C�s���O�̓��[�t�B���O�ƌĂ��j�h�~���ʂɂ��ẮA���C���̉��d�N���[�v��ɂ����@�ɂ���l�������Ȃ��悤�v���邱�ƂƂ��Ă���B

�@���C���̎��́A�����̃_���E���E�����H���̒��ڊ�b�̐Z���i�p�C�s���O�j�Ɋւ��钲�����瓱���ꂽ�l�����ł���A���ϓ������z�ƐZ���o�H���Ɋ�Â��o�����Ŋȕ֖@�ł��邪�A���ɓK�ȕ��@���Ȃ����߉͐�\�������̂��ᐅ�H�̌����ɗp�����Ă���B���̎��ł́A���[�t�B���O���������Ղ��ƍl�����\������ʂƒn�Ղ̊Ԃɑ�z����Z�����̌o�H��ΏۂƂ��Ă���B

�@���ɂ����Ă��A���̂悤�Ȑ��ݓI�ɐZ�����������Ղ��o�H�Ƃ��ċ��������Ղ��{�̍\�����̒�ʂ�����Č������邱�ƂƂ��Ă���A��h�J�풲�����ł��\�����̒�ʂ��Z�����̌o�H�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ��m�F����Ă���B

�@�Z���o�H�Ƃ��ẮA����̂悤�Ȗ{�̑��ǂ���Z������o�H���l�����邪�A����ɂ͍ŒZ�o�H�Ƃ��đO�ʂ̂��ᐅ��̒�������荞�܂��ɋ��ǓV�[�w�ʂ���{�̑��ǂ֎߂ɐZ�����Ē�łɒB����o�H���l������B���[�t�B���O����������Z���o�H�́A�ŒZ�o�H�ōl����̂łȂ��A�Z��������z����ł��낤���[�t�B���O�̌o�H�i�Z�����̗�����R�̍ł����Ȃ��o�H�j���l����̂ł����āA����܂ł̉͐�\�����ɂ������Ђ̎��т�����A���[�t�B���O���\������ʂƒn�Ղ̊ԂŔ������Ă��邱�Ƃ���A������l����̂��Ó��ł���B���ɁA���ł͎��Ӓn�Ղ̒����̉e�����傫���̂ŁA��ʼn��ɋ��������Ղ����Ƃ��m���Ă���A���̒�ʼn��̌o�H���l����̂������Ƃ��Ă���B

�ݑw�n�Ղ̉��������̐Z���o�H�i�}1-7-42�jp190�ɂ����Ė�̒����̌�����@�́H

�@�Z���o�H�́A�Z�������\�����ƒn�Ղ̐ڐG�ʂɉ����ė���Ղ����Ƃ����ʼn��ʕ��i���̒����t�߁j����{�Ƃ��čl���܂��B�ݑw�n�Ղ̏ꍇ�́A�} 1-7-42�̂悤�ȐZ���o�H�����肵�Ĕ��̒����t�߂̐Z����R���`�F�b�N���Ĉ��S������������K�v�����邱�Ƃ������Ă��܂��B��̒����́A�ȏ���l�����Č��肵�ĉ������B

�v���L���X�g�R���N���[�g�̔��̂̍ŏ����ތ��ɂ���

�@���̂̍ŏ����ނ̋K��ip191�j�Łu(2)�H�ꐻ��̃v���L���X�g�R���N���[�g�̍ŏ����ތ���20cm�ȏ�Ƃ���B�v�Ƃ��Ă��鍪���͉����H

��ʓI�ȃ{�b�N�X�J���o�[�g�i���H�A�������p�j�̕W���i1000×1000mm�A���ތ�12cm�͎g�p�ł��Ȃ����H

�@�v���L���X�g�R���N���[�g�̍ŏ����ތ�20cm�ɂ��ẮA�ْ��ށiPC�|�ށj�ތ��̒����ɔz�u���A�S�̂��Ԃ�3.0cm�ip192�j���l�������W���I�Ȍ�������ŏ����ތ�20cm���Ă��Ă��܂��B

���p�̃v���L���X�g���̂�������ׂ��d�l�ɂ��Ắu�y�؍\�����v�}�j���A��(��)�k���ҁl����13�N12�����y��ʏȁv�i�C���^�[�l�b�g����_�E�����[�h�\�j�ɋL�q����Ă��܂��̂ŎQ�Ƃ��ĉ������B

�@���H�p�̃v���L���X�g�{�b�N�X�J���o�[�g�����̂܂_�\�����̔��̂Ƃ��ėp���邱�Ƃ́A����ƍl���Ă��܂��B����́A

- ���ތ��������ꍇ�A�傫�ȋْ��͂ɑ���蒅���̈��S���m�ۂ�����B

- �ڍ������t���v���X�g���X�Ƃ���K������邱�Ƃ�����B

- �S�̂��Ԃ�i2.5cm�j���������B

�@�_�\�����́A�n�Ղ̎c�������ʕ��z�ɉ����Đ�������{�̂̏c�����̒f�ʗ͂ɑ��Ĉ��S�Ȑv�Ƃ���K�v������܂��B���H�p�̃{�b�N�X�J���o�[�g�́A���̂悤�ȏc�����̌�����������ΏۂƂ��Ă��܂���B���̂��߁A�n�Ղ̎c�������ʓ��̏����ɂ���Ă͏�L�̂悤�ȉۑ�������ł��Ȃ��ƍl�����܂��B���̂��߁A���H�p�̃{�b�N�X�J���o�[�g�����������e����_�\������ւ̓K�p�͓���ƍl���Ă��܂��B

�ꏊ�ł��R���N���[�g�̔��̂̍ŏ����ތ��ɂ���

���@�a1.2m×�g1.5m�̔��̂ɂ����āu�y�؍\�����v�}�j���A���i�āj���ҁA�����ȁv�ł͍ŏ����ތ�����40cm�Ƃ��Ă��邪�A40cm�Ƃ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����B

�@�u�y�؍\�����v�}�j���A���i�āj���ҁv�́A��ʊ�ł���u�͐썻�h�Z�p��i�āj�v�̋K����Ŏ{�H��������������������̂ł���A�͐�\�����̍ŏ������́u�͐썻�h�Z�p��i�āj�v�ɂ��35cm�ƂȂ��Ă���A�u�y�؍\�����v�}�j���A���i�āj���ҁv��35cm�̎g�p���ւ��Ă͂���܂���B

�@�u�y�؍\�����v�}�j���A���i�āj���ҁv�̔z�؎g�p��35cm�̕��ތ��Ƃ���Ɣz�������ɂȂ�̂ŁA���Y�f�ʐ��@�Ŏg�p����͖̂]�܂����Ȃ��Ǝv���܂��B

�u7.14.1.2 ���̂̍ŏ��S�ؗʁvp191�Ap192�ɂ���

�和�A�����A���ǁA���Ǔ��̔z�ɂ��Ă��A�L���f�ʐ�0.2%�ȏ��K�p���Ȃ���Ȃ�Ȃ����H

�@�_�\�����͌��݁A�y�؍\�����v�}�j���A��(��)�k���ҁl��p���Đv���邱�ƂɂȂ��Ă���A���̐v�}�j���A��(��) �k���ҁl�̔z�؎d�l��D�悵�ēK�p������̂Ƃ��܂��B���������āAp191�̔��̂̉������̍ŏ��S�ؗʂ̋K��͓K�p���܂���B�ŏ��S�ؗʂ���������ꍇ�́A���s�́u���H���������W�����\���ҁv�ɏ]���Č������ĉ������B

�@���̐v�}�j���A��(��)�ł́A�K�p�͈͓��i����f��3.0m���x�ȉ��̔��j�̓S�R���N���[�g���ށi���̂̏c�����������j�ł�D13ctc250mm�ȏ��z�u����ŏ��S�ؗʂ̋K����ƍ����Ȃ��Ă��S�R���N���[�g�Ƃ��Ă̍ŏ��S�ؗʂ�����ƍl���Ă��܂��B

192�y�[�W4�s�ڂ̂����������́A���̏c�����݂̂łȂ��A���̉���������і和�⋹�Ǔ����ΏۂƂȂ邩�H

�@p192�̂����������i�K�v�S�ؗʂ�4/3�ȏ�̓S���z�u�����ꍇ�́A���̋K��ɂ��Ȃ��Ă��悢�j�́A���̂̏c�����̔z�Ɋւ������ł��B�u���H���������W�����\���ҁA����6�N�Łv�̍ŏ��S�ؗʂ���эő�S�ؗʂɓ���̋L�q������܂��B����́A���̂̏c�����̍ŏ��S�ؗʂ�g���ɂ���悤�ɃR���N���[�g�L���f�ʐς�0.3%�ȏ�Ƃ����Ƃ��ɉߑ�Ȕz�ƂȂ�ꍇ�̊ɘa�[�u�ł��B

�@�܂��A���́i�{�́j�̏c�����̍ŏ���S�ؗʂɂ��ẮA“�u�y�؍\�����v�}�j���A��(��)�ɌW���v�E�{�H�̎����(��) �k���ҁl�v3.2.2�{�̂̏c�����̐v” �ɋL�q����Ă��锟�̂̏c�����̎�S�̔z�u�i���L�j�̍l�������A����ɂ�����ŏ��S�ؗʂ̕W���I�ȍl�����̈�ł��B

| �Ȃ��A���ł̏c�����̓S�ɂ��ẮA�c�������ʂ̕��z�₵�ᐅ��̉e�����ɂ���Ė{�̂ɕ��̋Ȃ����[�����g����������ȂǁA�f�ʗ͂��傫���قȂ邱�Ƃ��z�肳���Ƃ��ɂ́A��łƓ��ʂ̎�S�łɂ��z�u���邱�Ƃ��Ó��ȏꍇ������B�{�v��ł͒��ł̏c�����̓S�́AD16ctc250��z�u���邱�ƂƂ����B |

p192�`193�S�̂��Ԃ�ɂ��āu�y�؍\�����v�}�j���A��(��)�k���ҁl�v�Ƃ̊W�łǂ̂悤�ɍl����悢���H

�@���̔z�̍l�����́A�u�y�؍\�����v�}�j���A��(��) �k���ҁl�v�ɏ]���ĉ������B�u���}�j���A��(��)�ɌW���v�E�{�H�̎����(��)�k���ҁl�v�ɓS�̂��Ԃ�i��S�ؒ��S����R���N���[�g�\�ʂ܂ł̋����j�̎Z����@�̏ڂ������������܂��B

�@���̐v�}�j���A��(��)�ł͓S�̂��Ԃ�̎Z��ɔz�͓S���l�����Ă��܂��B�S�̍ŏ����Ԃ�́A�ŊO���̓S��ΏۂƂ��܂��B

��8�� ����

��9�� �{�G����ю{�G�Ǘ��Ɋւ����ʎ���

�U ��b�\����

��1�� ����

��2�� ��b�Ɋւ����ʎ���

��3�� ���ڊ�b

�@���ڊ�b�̏ꍇ�ɔ��{�̂̈���́A��b�n�Ղ̋��e�x���͓x�ŏƍ�����̂��A�܂��́A�������ڊ�b�Ɠ��l�ɍ~���ψʗʂŏƍ�����̂��H

�@���ڊ�b�̏ꍇ�ɔ��{�̂̒n�Վx���ɑ������́A��ʂ̍\�����̐v�ōs���Ă����b�n�Ղ̋��e�x���͓x�ŏƍ�������@�ōs�����Ƃ��ł��܂��B

�@����A�n���\�����ł�����{�̂́A��ʂɒn�Ղ̋��e�x���͂̌v�Z�őz�肵�Ă���S�ʂ���f�j����邱�Ƃ͂���܂���B���������āA���ڊ�b�̔��ɂ����Ă��������ڊ�b�̏_�\�����Ɠ��l�ɍ~���ψʗʂŏƍ����邱�Ƃ��\�ƍl���Ă��܂��B

�@���҂̕��@�̓��A�����ꂩ������������邱�Ƃ��m�F����悢�ƍl���Ă��܂��B

��4�� �_�x����b

�@���ڊ�b�̏ꍇ�ɔ��{�̂̈���́A��b�n�Ղ̋��e�x���͓x�ŏƍ�����̂��A�܂��́A�������ڊ�b�Ɠ��l�ɍ~���ψʗʂŏƍ�����̂��H

�@�_�\�����v�̎�����ł�"�������ڊ�b"��"���ڊ�b"�ňႤ�l�����������Ă���B�������ڊ�b�ɂ����Ēn�Ղ̎x���͂̏ƍ����ȗ��ł���̂͂Ȃ����H

�E�������ڊ�b�@�v�̊�{�i�_�\�����v�̎����p235�j

�@(2)���̖{�̂̎x���ɑ������́A��b�n�Ղ̍~���ψʗʂŏƍ�����B

| �k����l���͒n���\�����ł���A��ʂɔ��̂͂��ꂪ�r��������̓y�d�ʂ��y�����ߔ��̒����̉����x���͂ɖ��ɂȂ邱�Ƃ͏��Ȃ��B���̈Ӗ��ŕ������ڊ�b�A�v��͔r�y�d�ʂ�⏞������b�ƈʒu�Â�����B���̂��߁A�������ڊ�b�́A�n�Ղ̎x���͂̏ƍ����ȗ����邱�Ƃ��ł���B |

�E���ڊ�b�@�v�̊�{�i�_�\�����v�̎����p219�j

�@(2)���̖{�̂́A���ڒn�Ղ̎x���͂ɑ��Ĉ��S�łȂ���Ȃ�Ȃ��B

| �k����l���ڊ�b�̔��{�̂̈���́A�{�̂̏c�����̌v�Z�œ�����ő�n�Ք��͓x����b�n�Ղ̋��e�x���͓x�ȓ��ł��邱�Ƃ��ƍ����邱�Ƃōs���B |

�i�P�j���ڊ�b

�@��{�I�ɏ_�\�����́A�⏞��b�i���̂��r�������y�̏d�ʂ̉e�����l��������b�j�ł���A���̂��r�������y�̏d�ʂɑ��Ĕ��̂̏d�ʂ��y�����߁A�n�Վx���͂����ɂȂ邱�Ƃ͂قƂ�ǖ����ƍl���Ă��܂��B���̈Ӗ��Œn�Ղ̎x���͂́A�K�v�ɂ��{�H���i���̐ݒu���F�ʏ�͖和�����ۑ�ɂȂ�j�̌��������{����݂̂őΉ��ł���ƍl���܂��B

�@�和�̐ݒu�ɂ���āA�{�H���̎x���͂����ɂȂ�悤�Ȓn�Ղ̓g���t�B�J�r���e�B�̊m�ۂ�����n�ՂƂȂ�Ƒz�肳���̂ŁA��ʂɂ͕\�w���Ǔ������{�������̂ƍl�����܂��B

�@�u���ɓ��O�Ȍ������s���ꍇ�v�Ƃ́A���̂悤�Ȓn�Տ����̏ꍇ���K�͂Ȕ��Ŗ和�̉d���傫���ꍇ���ƍl���Ă��܂��B

�i�Q�j�������ڊ�b

�@�u�������ڊ�b�́A�n�Ղ̎x���͂̏ƍ����ȗ����邱�Ƃ��ł���B�v�Ƃ����̂́A������̐����s���ł��i“�S�̔j����l������n�Ղ̎x���͏ƍ��͏ȗ����邱�Ƃ��ł���”�̈Ӗ��ł��j�B

�������ڊ�b�̒n�Ղ̎x���͂̏ƍ��́A�up237�@4.2.3 �n�Ղ̎x���ɑ������v�̍~���ψʗʂŏƍ����܂��B

�@��ʂ̒n�Ղ̎x���͌v�Z�́A�n�Ղ̂��ׂ�j��i�S�̔j��j��z�肵�Ă��̂��ׂ�ɑ���Ɍ��x���͂��v�Z���܂����A�������ڊ�b���⏞��b�ł���A�n�Ղ̑S�̔j��͍l������K�v�������ƍl���Ă��܂��B���̂��߁A���{�̂̎x���ɑ������́A��b�n�Ղ̋Ǖ�����f�j��ɑ���ƍ��Ƃ��Ă���A�n�Ղ̕ψʂ��Y���ό`�Ɏ��炸�e���ό`�i��b����1.0������5cm�ȓ��j���ɂ���Έ���ł���Ɣ��f���邱�ƂƂ��Ă��܂��B

�@��b����1.0������5.0cm�ȓ��ɂ��Ắu���H�������� �W�����\���ҁi����14�N3���j9�͊�b�̈���Ɋւ����{�����ip245�j�v�Ȃǂł��̗p����Ă��܂��B

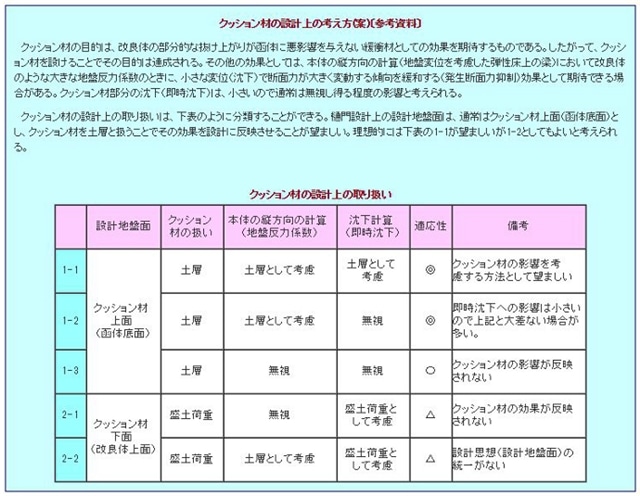

[-]�����ʼn����Ǒ̊�b�̃N�b�V�����ނɊւ��鎿��

�@�����ʼn����Ǒ̊�b�̃N�b�V�����ނ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��g���悢���H

�@�N�b�V�����ނ́A��h���̐��݂��ƂȂ�Ȃ��ގ��Ƃ���K�v������܂��B��̍ޗ��̓������Ɣ�ׂċɒ[�ɑ傫���������ޗ����N�b�V�����ނƂ��ėp���邱�Ƃ͊댯�ł��B���̂��Ƃ���A��ʂ̒n�Չ��ǂŎg�p�����ǎ��ȃT���h�}�b�g�͕s�K���ƂȂ�\��������܂��B

�@�N�b�V�����ނ̍ގ��Ƃ��ẮA�u�_�\�����v�̎�����vp132�̒u���ޗ��Ɏ�����̍ޗ��Ƃ��Ė]�܂����y�̏������Q�l�ɂȂ�܂��B���Ȃ킿�A��̍ޗ��Ɠ����Ŏ{�H���̗ǂ��ޗ����D�܂����Ƃ����܂��B

- ���x���z���ǂ��B

- �ח����i75μm�ȉ��j���y���ޗ���15%�ȏ�F����͕s���������m�ۂ��邽�߂̏����ł���B

- �V���g���̂��܂葽���Ȃ��y �F�V���g���������ƍ~�J���ɂ��ܐ���̑����ł���f��R���ቺ���₷���B

- �ח����i75μm�ȉ��j�̂��܂葽���Ȃ��y �F�ח�����50%�ȏ�̂��̂́A�������ɃN���b�N������댯�����w�E����Ă���B

�@�@�u4.3.2���Ǒ̂̔z�u�Ƌ��x�ip241�j�̂Ȃ��ŁA�����ʼn����Ǒ̊�b�̐v�Ɏg�p����nj��ɂ��āA�w�i�q��z�u�̏ꍇ�͗L�����Ƃ��Ă悢�x�͗����ł���̂ł����A�w�Y��z�u�̏ꍇ�͊�b���E���s���̊e�X1/2�Ƃ��Ă悢�x�Ƃ����̂͌v�Z���f���Ƃ��Ăǂ���������悢�̂ł��傤���B�܂��A�f�ʕ�����c�����̌v�Z�ɂǂ��l������ׂ��Ȃ̂ł��傤���B

�@�܂��A���f�����̍l�����̃x�[�X�ƂȂ��Ă�����̂͂Ȃɂł��傤���B

�@�i�q����ǂ̃��f�����̃x�[�X�́A�n���A���NJ�b�i�����W�����\���ҎQ�Ɓj�ł��B�w�Y��z�u�̏ꍇ�͊�b���E���s���̊e�X1/2�Ƃ��Ă悢�x�Ƃ���͍̂Y��z�u���i�q��z�u�Ƃ��Ĉ����ꍇ�̍l���������������̂ł��B

�@�@�������ڊ�b�ł́A�u���{�̂̎x���͂ɑ������́A��b�n�Ղ̍~���ψʗʂŏƍ�����v�Ƃ���܂����A�����ʼn����Ǒ̊�b�ɂ��ẮA�ǂ̂悤�ɍl����ׂ��Ȃ̂ł��傤���H

�@�@�����ʼn����Ǒ̊�b�̊�b��ʒn�Ղ̎x���͂̈���ɂ��ẮAp248�̋��e�����x���͓x�����߂ďƍ����Ă��������B�Ɍ��x���͂ɑ�����S����1.5�i�\2-4-5�j��p���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���������e���镂����b�ł́A��ʂɊ�b�̍����ꂪ�傫���ꍇ�́A�x���͂̃`�F�b�N���s�v�̏ꍇ������Ǝv���܂����A��b��[�n�Ղ��ɓ��w�̏ꍇ��A��b�̍����ꂪ�������ꍇ�Ɋ�b�̎x���͕s���ɂ���b�̒����������Ղ��̂ŁA��b��[�n�Ղ̎x���͂��ƍ�����K�v������܂��B

�@4.3.5��b�̋��e�x����

�@�u4.3.5.2��b�̎��ʖ��C�͓x����ъ�b��ʂ̉����x���͓x�v��"�����ʼn����Ǒ� ��b"�Ɋւ���K��ł����A�u4.3.5.1��b��ʒn�Ղ̋��e�����x���͓x�v��"�������ڊ�b"�Ɋւ���K��Ȃ̂ł��傤���B

�@���̏ꍇ�A�����x���͂ɑ�����S���́A�����ʼn����Ǒ̊�b�ɂ��Ă�1.5�A�������ڊ�b�ɂ��Ă�3.0�ƍl���Ă悢���B

�@�u4.3.5.1��b��ʒn�Ղ̋��e�����x���͓x�v�́A"�����ʼn����Ǒ̊�b"�̎x���i���S��1.5�j�Ɋւ���K��ł��B

�@"�������ڊ�b"�Ɋւ���n�Վx���Ɋւ���K��́A�u4.2.3�n�Ղ̎x���ɑ������v�ip237�j�ł��B���Ȃ킿�A�������ڊ�b�̈���́A�ʏ�̎x���͌v�Z�ł͂Ȃ���b�̍~���ψʗʁi�{�̂̏c�����̐v�j�ŏƍ����܂��B

�@�Ȃ��A�ʏ�̎x���͌v�Z��K�v�Ƃ��Ȃ��L�q�́A�u4.2.1�v�̊�{�v��(2)�̉���ip236�j�ŋL�ڂ���Ă��܂��B

�@�����p252�́u4.3.5.5�n�Ք��͌W���v�̍��ŁA�u�n�Ք��͌W���͉��Ǖ��̕��ϕό`�W������т��̉����ɕ��z����w�̕ό`�W���̉e�����l�����ċ��߂�B�v�Ƃ���܂����A���Ǖ��̕��ϕό`�W���͂dp��100��u�Ƃ��āA�w���͉��Ǒ̂̒����Ƃ����悤�ɍl����Ƃ������Ƃł��傤���H

�@���Ǒ́i���Ǖ��ł͂Ȃ��j�̕ό`�W���́A�]���̎������ʓ�����100��u�����ϓI�Ȓl�Ƃ��ē����Ă��܂��B���Ǖ��̕ό`�W���́A���Ǘ����l�����ċ��߂܂��B

�@���Ǖ��̒����ʂɂ��ẮA���������ʂ͖����ł���Ǝv���܂����A���������ʂ͉��Ǖ��̕ό`�W����p���Ēn�ՂƓ��l�Ɍv�Z����̂����ʂł��B

�@ �u�c����������ђn�Ք��͌W�������߂�Ƃ��̕ό`�W���̍l�����v�ɂ��� �@�n�Ղ͒e���̂ł͂Ȃ����߉��́E�Ђ��݊W�͋Ȑ��i����`�j�ɂȂ�܂��B���̒n�Ղ̓������l�����Đv�ɗp����ό`�W���i�e���W���j�́A�n�Ղ̒����̂悤�ɑ傫�ȂЂ��݂������ꍇ�ƁA�\�����̕ό`�̂悤�ɏ������Ђ��݂������ꍇ��2��ނ̕ό`�W�����g�������܂��B�Ⴆ��N�l���狁�߂�ό`�W���͈ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B���̑��̎����l��p����ꍇ�����l�Ɏg�������܂��B�ip78�`79�̋L�q�Q�Ɓj

�ds��7�m

�d0��28�m