JICE�̐����i������͐����̈�j

�G�@�wNIPPON�h�Ў��Y�x �F�萧�x�@�`�ЊQ�`���̕��y��ʂ����ЊQ�́u���������v�`

�ЊQ�̕p���ƌJ��Ԃ�����Q�̔���

�@�ЊQ�̂��тɌJ��Ԃ����u�܂����������E�E�v�Ƃ����ߌ��B

�@�S���e�n�Ŗ��N�̂悤�ɍЊQ���������A���f�B�A�ł��L������Ă�����̂́A���̎��ۂ�������������Ȃ����Ƃɂ��A��������̃��X�N�����܂����ۂł����s���Ȃǂ̓I�m�ȍs���ϗe�Ɍq���炸�A�]���҂̔������K�͂ȎЉ�E�o�ϔ�Q�ɂȂ���A�ЊQ�̓x�ɌJ��Ԃ���Ă��܂��B

�@�ЊQ���疽����邽�߁A�܂��ЊQ��������I�Ȓn��Љ�ł��葱���邽�߂ɂ́A������W�҂��ЊQ�̃��X�N�ɂ��Ēm����ƂƂ��ɁA�ЊQ���u�������v�Ƃ��čl���A���ۂ̍s���Ɉڂ���Љ�Â��肪�K�v�ł��B

�ۑ�����̃J�M�́u���������v

|

|

|

|

�@����������l���s�����N�������߂ɂ́A�ǂ�����悢�̂ł��傤���B

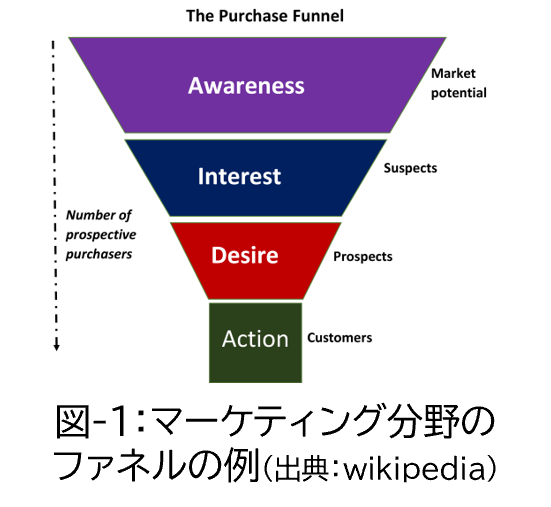

�@���̖₢�ɑ��āA�}�[�P�e�B���O�E�L������ł́u�t�@�l���i�R�l�j�v�Ƃ����T�O��p���āA�l�����i��F�m���Ă���w������܂ł̏�ԑJ�ڂ��E���͂����@������܂��i�}-1�j�B

�@JICE�ł́A���̊T�O��p���Đl���h�ЂɊւ�����Ă���A���⎖�O�̔����Ƃ������s�����Ƃ�܂ł̏�Ԃ����A�u���������v�������ۑ�����̌��ł���ƍl���܂����B

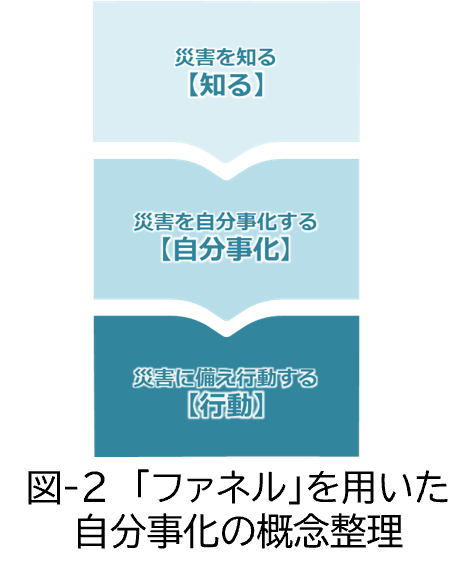

�@����AJICE�́A�u���採���v�̎��g�݂ɑ��闬��̂�����W�҂̎Q��ɂ��Ė��ӎ��������y��ʏȂɑ��āA”�t�@�l��”�ɂ��T�O�������s���������Łu���������v���J�M�ł��邱�Ƃ��Ă��܂����i�}-2�j�B

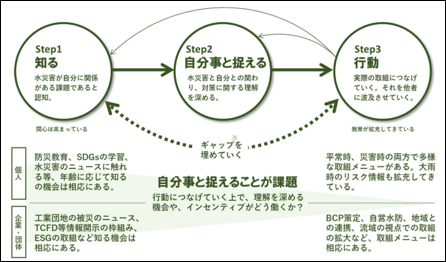

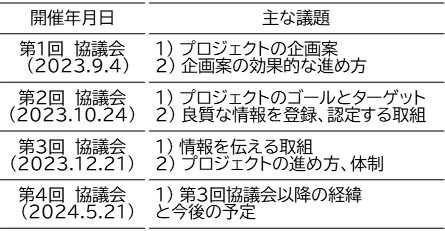

�@���̂悤��JICE����̒�Ă��Q�l�ɂ��Ȃ���A���y��ʏȂł́A�ߘa5�N4���u���Q���X�N�������������A���採���Ɏ��g�ގ�̂𑝂₷���採���̎�������������v��ݒu���A���N8���ɒ��Ƃ�܂Ƃ߂܂����B�ɂ�“�t�@�l��”�����p�����ۑ萮���i�}-3�j��A���������̂��߂̍ЊQ�`���̊��p�ȂǁA�i�h�b�d�����y��ʏȂɑ��Ē�Ă��Ă������e�����荞�܂�܂����B

|

|

�wNIPPON�h�Ў��Y�x �F�萧�x

|

�\-1�@�ЊQ�̎����������c��@�J�Ìo�� |

|

�}-4�@NIPPON�h�Ў��Y

���S�}�[�N

�i���y��ʏȁA�o�^��6835579��)

|

|

�}-5�@NIPPON�h�Ў��Y�@�D�ǔF��Č��� �y��������������債������ւ܂�i�V�����쑺�j�z �i�ʐ^��:�쑺�j |

|

�@���y��ʏȂ̒���`�ŁAJICE�ł́A�ߘa5�N9���A�u�ЊQ�̎����������c��v��ݒu���A�ߘa6�N5���܂ł�4��ɂ킽�錟�����o��(�\-1)�A�S���e�n�̍ЊQ��`������ǎ��ȃR���e���c�⊈���ɑ���F�萧�x�i���́A���S�}�[�N���܂�(�}-4)�j�̍l������F����A���̓W�J�E���y�ɂ��Č������ʂ��Ƃ�܂Ƃ߁A���t�{�y�э��y��ʏȂɒ��܂����B���̒܂��A���t�{�y�э��y��ʏȂ́A�����ɁuNIPPON�h�Ў��Y�v�F�萧�x��V���ɑn�݂��A9���ɂ͍ŏ��̔F��Č�22���i�D�ǔF��;11���A�F��11���j������A���\���܂����i�}-5�Q�Ɓj�B

�@JICE�Ƃ��ẮA���ƘA�g���āA�F��Č����L����u�`���̒m�b�v�̒~�ρA���́A���L�����A�F��Č��W�ҁA���{�S���ōЊQ�`���Ɍg�����X�����łȂ��A���L����ʂɍЊQ�����������邽�߂́u���P�v�Ƃ��Ĕ��M�����m���邱�ƂƂ��Ă��܂��B

�@�����̈�A�̎��g�݂�ʂ��āA�����I�ň��S�Ȓn��Љ�\�z����邱�Ƃ�ڎw���܂��B

�H�@�Љ�ۑ�̉����ɒ������铹�H����̒�

���H�v��̍l�����̓]��

�@1965�N�ɓ��{�ōŏ��̍������H�ł��閼�_�������H���S���ŊJ�ʂ��܂������A�����̓��{�̓��H�ܑ̕����͂킸��4.5%���x�ł����i�o�T�G���H���v�N��2023�j�B���̍����烂�[�^���[�[�V�������}���ɐi�݁A1966�N�ɂ͖�8�S����ł����������ԕۗL�䐔��2000�N�ɂ͖�75�S����Ƃ��悻10�{�ɑ������܂����B�o�ϐ������i�݁A�}���ɑ������鎩���Ԍ�ʂɑ��Đ�ΓI�ɓ��H���s�����Ă����ɂ����ẮA���₩�ɓ��H������E�Ȃ����Ƃ����H�s���̖ڕW�ł����B

�@���⓹�H�̐��������オ��A�������H�����p�����Ƃ����ϓ_�ł͐������i��ł��܂����B�������A���ď����Ɣ�r����Ǝ��ۂɑ��s�ł��鑬�x�͒Ⴍ�A���H�̃T�[�r�X���x���Ƃ����ϓ_�ł͑傫������Ă���A���̌��ʁA�����Ԃł̈ړ��ɑ����̎��Ԃ���₳��Ă��܂��B�J���͕s�����傫�Ȗ��ƂȂ钆�A���H�̃T�[�r�X���x���̒Ⴓ�͑傫�ȎЉ�ۑ�ł���ƌ����܂��B

�@�����ċߔN�ł́A���q����A�n���̐��ށA�n�����g���A�������l���̊�@�A�C���t���̘V�����A�ЊQ�̌��r���Ƃ������V���ȉۑ肪���݉����Ă��܂����B

�@����܂ł���E�Ȃ����Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă������H�����́A�ߔN�܂łɂȂ��������܂��܂ȎЉ�ۑ�ɑΉ����铹�H�����ɓ]�����Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

JICE�̎�g�݂ƁwWISENET2050�E����W�x

�@JICE�͎��匤������ʂ��āA�L���҂Ƃ̈ӌ������A���H�Ɋւ���ۑ��j�[�Y��V�Z�p�̓����̔c���A�C�O�̐��I�ȓ��H�{�����̏�͂ɓw�߁A�ȉ��̂悤�ȁA�V�K�Ɏ��g�ނׂ��{��̒�Ă��s���Ă��܂����B

�@���H�v��_�̍č\�z

�@���{�̘J�����Y���́A�č����n�߂Ƃ���G7�e���̒��ōʼn��ʂƂȂ��Ă��܂��B���q������i�s�����Y�N��l�����}���Ɍ����������ŁA�����ԘJ���̐��������߂��钆�A���{�o�ς������𑱂��邽�߂ɂ́A�J�����Y���̌��オ�i�ق̉ۑ�ł��B

�@����A���{�ł͏a�ɂ���āA�ړ����Ԃ̖�4���ɂ�����N�Ԗ�61���l�E���ԁi��l�������41���ԁj���̎��Ԃ������Ă���A���̎��Ԃ͖�370���l���̘J���͂ɕC�G���܂��B�a�ؑ�̓f�[�^�Ɋ�Â��A�����{���o�[�V�u�����[���ȂǏ]�������������̂�������Ȃ���Ȃ�܂���B

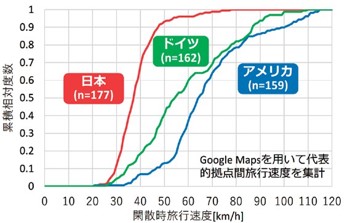

�@�܂��A���܂ł͔F������Ă��܂���ł������A�a�Ƃ͕ʂɁA�a���Ȃ��ꍇ�̑��x�T�[�r�X�̒Ⴓ�����Y������̂��߂̑���ł��B��v�ȓs�s�Ԃ̏a���Ă��Ȃ����ԑт̈ړ����x�i�s�s�ԗ��s���x�j���Z�o����ƁA�s�s�ԗ��s���x������60km�ȏ�̓��H��4%�����Ȃ��A�A�����J�i60%�j�A�h�C�c�i40%�j�Ɣ�r����Ɠ��H�̃T�[�r�X���x�������ɒႢ���Ƃ��킩��܂��B�V�����{�K�v�ł��B

�@���̂悤�Ȗ��F���̂��ƁAJICE�͓��H�v��̍č\�z�Ɋւ��鎩�匤����ʂ��A�@�f�[�^�ɂ��a�ؑ�A�A��a�؎��̗��s���x�̌���A�B�l�b�g���[�N�Ƃ��Ă̓��H�@�\�̕����ȂǁA�T�[�r�X���x�����l��������̓��H�v��݂̍�����Ă��Ă��܂��B

�A�����������H

�@2020�N����c�Ǝ��Ԃ̏���K�����J�n����A�P�\���Ԃ��݂����Ă����^���Ƃɂ��Ă�2024�N4������c�Ǝ��ԋK�����K�p����܂����B���̋K���ɂ��A�g���b�N�h���C�o�[�s����A���͂̒ቺ�Ƃ����������镨��2024��肪���O����Ă���A���̂܂܂ł�2030�N�ɂ͑S���Ŗ�35���̉ו����^�ׂȂ��Ȃ�Ǝ��Z����Ă��܂��B

�@�@�܂��A�g���b�N�ɂ��ݕ��A���́A�S����C�^�Ɣ�r����Ƒ�����CO2��r�o���܂��B�J�[�{���j���[�g�����Ƃ����n���K�͂̉ۑ�ɑ��āA�g���b�N�ɂ��ݕ��A�����傫���]�����Ȃ���Ȃ�܂���B���̂悤�ȉۑ�ɑΉ����邽�߂ɂ́A�]���̃g���b�N�A�������ǁE�������ƕ����āA�Ȑl���E�E�Y�f�ɍv��������V���������V�X�e�����K�v�ł��B

�@JICE��1990�N��Ɍ������s���Ă���������p�̒n���g���l���̌������ʂ𑫂�����ɁA�h���C�o�[��K�v�Ƃ����A�ݕ������l�E�����ő��s���A�d�͂�p���邱�Ƃɂ��CO2��r�o���Ȃ������V�X�e���w�����������H�x�̎����Ɍ����āA�C�O�̎������{�̕����̓����A���ƃ��f�����Ɋւ��钲���������s���Ă��܂��B

�}-1�@�ՎU�����s���x�̍��۔�r �y�o�T�z��{�E���E�����i2023�j�F �����O�̊������H�ɂ�����ՎU�����s���x�̗v������ ��43���ʍH�w������\��_���W |

�}-2�@�X�C�X�̒n�������V�X�e�� �y�o�T�zCargo Sous Terrain http;//www.cst.ch/en/media-center/ |

�B�����\�Ȓn�����̎����i�J�[�{���j���[�g�����A�l�C�`���[�|�W�e�B�u�A�T�[�L�����[�G�R�m�~�[�j

�@�n�����g���ɂ��C��ϓ����[�������A������̐�ł��}���ɐi�s���钆�A�l�Ԃ̊����̉e������n�������Ȃ���L�������ǂ����������邩���傫�ȉۑ�ł��B���E�ł́A�J�[�{���j���[�g�����A�T�[�L�����[�G�R�m�~�[�A�l�C�`���[�|�W�e�B�u��3�{���̒n�����ۑS�̓���������ɂȂ��Ă��܂��B

�@���H�̓R���N���[�g��A�X�t�@���g���g�p���A�����̐�����f���A������ʍs���鎩���Ԃ͑�����CO2��r�o���Ă��܂��B�n�����ۑS�̓��������������钆�A���H�����̑傫�ȉۑ�ɑΉ�������̂ɕς���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B

�@JICE�́A���{�̓��H����ɂ��n�����ۑS�̎��g�݂��K�v�Ƃ̒�Ă��s���A�n�����ۑS�Ɋւ��鐢�E�̓������⓹�H�ɂ�����{��̕������̌������s���Ă��܂��B

�@���y��ʏȂ́A2023�N10���ɁA2050�N�̏������������A“2050�N�A���E��A�����E���S�ŁE�����\�Ȋ�Ճl�b�g���[�N�V�X�e��”��WISENET�ƈʒu�Â��A�֘A���鐭��ɂ��ĂƂ�܂Ƃ߁wWISENET2050�E����W�x�����\���܂����B

�@�wWISENET2050�E����W�x�ɂ́A�O�q�̂悤��JICE�̒�Ă���������p����Ă��܂��BJICE�͍�������������AWISENET�Ɏ����ꂽ���j�̋�̉��̌�����A���H�����̎��{�@�ւł���n�������Ǔ����s���v��̍��蓙���T�|�[�g���A�����̂��悢���H����̎����ɍv�����܂��B

|

�y�Ό����g���l���z

�������Ό����g���l���͓��H�ɂ���ĕ��f���ꂽ2�̐X���Ȃ����߁C�����^�M���ނ̒ʉ߂�ړI�Ƃ������H���f�{�݁B

�����̌��ʁC��Ƀz���h�^�k�L�C�j�z���C�m�V�V�C�j�z���m�E�T�M�C�m�l�R�̗��p���m�F����Ă���B

�y�o�T�z

�������Ό����g���l���㕔�̚M���ނɂ�闘�p

���� �D���,

���{�Ή��H�w�, 2017�N43��1�� p.310-313

|

�I�@�C���t������̒E�Y�f�����x����@�`�E�Y�f�Љ�̎����Ɍ����ā`�@

���E�Ɖ䂪���̃J�[�{���j���[�g�����̓���

�@�C�ۍЊQ���̋C��ϓ��̉e�������݉����Ă���A2050�N�J�[�{���j���[�g�����̎����Ɍ����āA���E�e���ʼn������ʃK�X�r�o�팸�̎��g�݂��i�߂��Ă��܂��B

�@���E�̎�v���ł́A��ʗA����r���̉^�p�A�Z�����g��S�|���i���n�߂Ƃ����C���t���֘A�̔r�o�ʂ���������Ɋւ���팸�̎��g�݂��d�_�I�ɐi�߂��Ă��܂��B

�@�䂪���ł��A2030�N�x�̔r�o�ʂ�2013�N�x����46%�팸�A2050�N�܂łɃJ�[�{���j���[�g������B�����邱�Ƃ����ی���Ɍf���Ă���A���̎����Ɍ������헪�I���g�݂����߂��Ă��܂��B

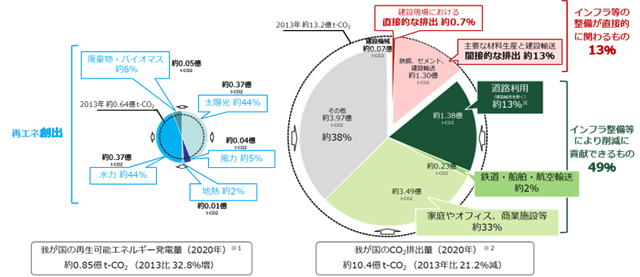

�}-1 �䂪���̍Đ��\�G�l���M�[���d�ʂ�CO�Q�r�o�� |

�C���t�����삩��Љ�̒E�Y�f�����x����JICE

�@JICE�ł́A�䂪���S�̂̔r�o�ʂƃC���t������̊W���������f�[�^�͂��A�䂪���S�̂�CO2�r�o�ʂ̖�2/3���C���t���ɊW���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A�䂪���̒E�Y�f�Љ�̎����Ɍ������C���t������ւ̊��҂��傫�����Ƃ������܂����B���̐��ʂ́A���y��ʏȂ́u�Љ�{�����R�c��E��ʐ����R�c��Z�p���ȉ�@��32�� �Z�p����v�i2023�N2��16���j�ŐR�c����A������_�@�ɍ��y��ʏȊe�ǂ��J�[�{���j���[�g�����̌�����{�i�������Ă��܂��B

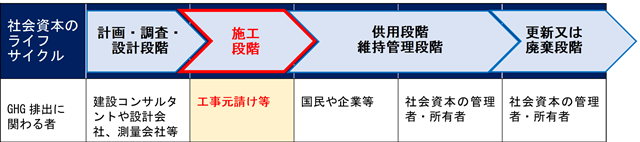

�@�܂��A�ߘa6�N6���ɍ��y��ʏȂ����J�����u�C���t������ɂ����錚�ݎ���GHG�r�o�ʎZ��}�j���A���āv�̍쐬���x������ȂǁA������Ŏg�p���ꂽ��Y�f�E�E�Y�f�Z�p�̕��́E�]���⌚����̔r�o�팸����̌��������{���ł��B

�@���������A�������B�A���H���p����уn�C�u���b�h�_�������܂߂��A�C���t���̌v��`�^�p�`�p���܂ł̃��C�t�T�C�N���S�̂̃C���t������̒E�Y�f���Ɍ�������g���x�����ĎQ��܂��B

�}-2 �Љ�{�̃��C�t�T�C�N���ɂ�����GHG�r�o�̊W�� |

�}-3 ���ݕ���ɂ������Y�f���Z�p |