JICE���ւ��\�I�v���W�F�N�g

�D�@�_���̍������{�H�ERCD�H�@�@�`���ŗ���̉����@�`

����܂ł̏펯�ƐV���ȋC�Â�

�@�]���̃_���̓R���N���[�g�_�����嗬�ł����B

�@�������A�R���N���[�g�_���̌��݂ɓK�����n�`�n�����A����̗���ƂƂ��ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă��邱�Ƃ���A�t�B���_���̎{�H����������X���ɂ���܂����B

�@�t�B���_���͎{�H�����ǂ��o�ϓI�ł������A�R���N���[�g�_���Ɣ�r���ĉz���Ɏア���Ƃ�A��̓��ɍ^���f��ݒu�ł��Ȃ����Ɠ��A�^���ɑ�����S�̊m�ۂ�����Ƃ������_������܂��B

�@�����ŁA�R���N���[�g�_���̒������������Ȃ���A�t�B���_���̒Z����₤�{�H�@�̊m�������҂���܂����B�H���̒Z�k���\�Ōo�ϐ��������A���L���n�`�n����̕ω��ɂ��Ή�������RCD�H�@�́A���_�������������I�ȍH�@�ł���ƌ����܂��B

�R�A�Z�p

�@�]���̃R���N���[�g�_���̎{�H���@�́A�^�g�Ō`�������R���N���[�g����悲�ƂɑŐ݂���u���b�N�H�@�Ō��݂���Ă��܂����B�{�H�r���Ɋe�u���b�N������ɗ����オ��A���̊ԂŒi�����ł���̂ŁA����H�@�A����u���b�N�H�@�ȂǂƂ����邱�Ƃ�����悤�ł��B

�@���̍H�@�̓u���b�N�Ԃ�5m�`10m�̒i���������邽�߁A���S���肪���邱�Ƃ�N���[���őŐ݂��邵�����@���Ȃ����ƂȂǂ̐�����܂��B

�@RCD�H�@�́ARCD�p�R���N���[�g���A�u���h�[�U�[�ɂ��3�w���x�ŏ���̃��t�g���ɔ����~���ς��A�U���ڒn�؋@�ŋK��̈ʒu�ɉ��ڒn��ݒu������A���̏ォ��U�����[���[�ɂ����ߌł߂��s���H�@�ł��B

�@RCD�H�@�́A�ėp�@�B��p�����@�B���{�H�ɂ��A�A���E��ʎ{�H�A�}���{�H���\�ȍH�@�ł���A�]���H�@�ɔ�ׁA���ݍH���̒Z�k�Əȗ͉��A�o�ϓI�ȃ_�����݂��\�ƂȂ�܂��B�܂��A�S�ʃ��A�Őݕ�����O��Ƃ��Ă���A�Ŏ~�ߌ^�g��݂��Ď{�H����ꍇ�ł��A1���t�g�̃��t�g���������Ȃ��Ƃ�������������܂��B

�@���̂��߁A�㉺���A�_���������Ƃ����p���Ȃ��Ȃ�A��ƈ���d�@�B�̈ړ��A���ݎ��ނ̉^���������S�ɍs�����Ƃ��ł��܂��B���ă_���H���ł͍H����1���~�ɂ��A1�l�̎��S���̂��������Ƃ���Ă��܂����ARCD�H�@�Ȍ�̓_���{�̍H���ɂ����鎀�S�҂͖w��0�ɂȂ�܂����B�܂��A�p���ڂ̏ȗ͉��ɂ��A�^�g�ړ��̍�����Ƃ��啝�Ɍ�������铙�A��Ƃ̈��S���̖ʂŗD��Ă��܂��B

�@�����RCD�p�R���N���[�g�́A�P�ʐ��ʁA�P�ʃZ�����g�ʂ����Ȃ��������d����R���N���[�g�ł��邱�Ƃ���A���a�M�̒ጸ���ʂ�����A�i������ɗD��Ă��܂��B

|

|

|

| �}-1�@RCD�H�@�ɂ��{�H | |

| �@�Z�����g�ʂ����炵�A���a�M���P�̔�����}�������ŗ���i�X�����v���Q=0cm�j�n�z���̃R���N���[�g ���P�@�R���N���[�g�̃Z�����g�Ɛ������w�����ɂ��d������ۂɔ����锽���M�̂��ƁA |

|

�}-2�@�]���̍H�@�i�[��_���j |

�}-3�@RCD�H�@�i���R����_���j |

JICE�̊ւ��

�@RCD�H�@�́A1974�N��JICE�ɐݒu���ꂽ�u�R���N���[�g�_���������{�H�Ɋւ��錤���ψ���v�ɂ��10�N�Ԃ̒����E�������ʂł��B���̈ψ���̐��ʂ��āARCD�H�@�́A1975�N�ɐ��E�ŏ��߂ē��n��_���̃_���{�̂̃R���N���[�g�Ő݂ɍ̗p����A1987�N�̋ʐ�_���̃R���N���[�g�Ő݊����ɂ��A�Z�p�I�Ɋm�������H�@�ƂȂ�܂����B

�@JICE���uRCD�H�@�Z�p�w�j(1981�N)�v��uRCD�H�@�ɂ��_���{�H(1981�N)�v���������Ƃɂ��A�����Ȃ�s���{���̃_���{�H�ɂ�����W����@�Ƃ��ĕ��y�E�蒅��}��܂����B

�Q�l:

https://www.pref.okayama.jp/page/480465.html

http://damnet.or.jp/cgi-bin/binranB/Jiten.cgi?hp=07

https://www.maeda.co.jp/works/report/genba/07/pop_02.html

�E�@��h�̑ϐk��m�� �`�����͒n�ʂɂ��炸�`�@

����܂ł̏펯�ƐV���ȋC�Â�

�@1995�N�i����7�N�j�ɔ���������_�E�W�H��k�Ђł́A���쓙�Œ�h��������Q�������������܂����B���̌����́A�n�k�̗h��ɂ���Ċ�b�n�Ղ��t����h�������������Ƃɂ���A�k�Ќ�A�S���Œ�h�̑ϐk��Ƃ��Ē�h�̉��̊�b�n�Ղ̒n�Չ��ǂ��i�߂��܂����B

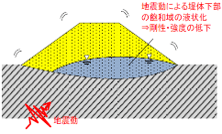

�@�������A2011�N�i����23�N�j�̓����{��k�Ђł́A�t�͔������Ȃ��ƍl�����Ă����S���y�̊�b�n�Տ�̒�h�ł��傫�ȕ������܂����i�ʐ^1�j�B�]���l�����Ă������J�j�Y�������ł́A���̂悤�Ȕ�Ќ�����������邱�Ƃ��ł��܂���ł������A��Ў�����ڍׂɒ������邱�ƂŁA�]���z�肵�Ă��Ȃ�������h���̂��t���錻�ۂ��������Ă������Ƃ��������܂����B

�}-1�@��b�n�Ղ̉t�� |

�ʐ^-�P�F����̒�h��Ёi�����m�ڏ㗬�n��j |

�R�A�Z�p

�t�́A��ɓ��������⓯���傫���̍�����Ȃ�y���A�n�����Ŗ�������Ă���ꍇ�ɔ������܂��B

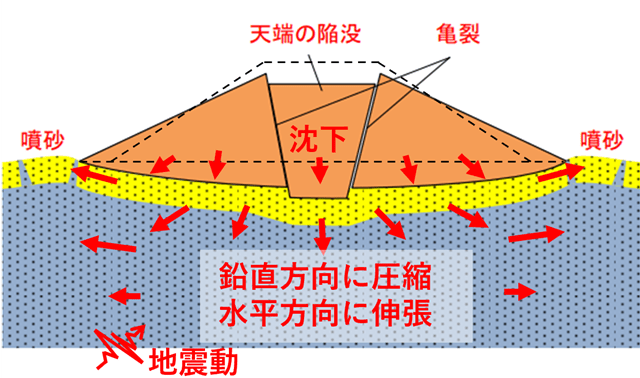

�@�n�k���N���Ēn�Ղ������Ռ�����ƁA���܂Ō݂��ɐڂ��Ďx�������Ă����y�̗��q���o���o���ɂȂ�A�n�ՑS�̂��h���h���̉t�̂̂悤�ȏ�ԂɂȂ錻�ۂ̂��Ƃ������܂��B

�@���������ĉt�͒n�Ղ̒n�����ʂ������Ő�����ƍl�����Ă��܂����B

�@�������A���k�n�������m���n�k�ɂ������Љӏ��̃{�[�����O������y�������A��h�J�풲�����s�����Ƃɂ��A���ꂪ�n�Ղ���̒�h�Ő��������Ƃł���Ɣ������܂����B

�@���̗��R�Ƃ��āA�ȉ��̂悤�ȃ��J�j�Y�����������܂��B

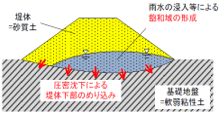

�����Ȓn�Տ�ɒz�炳�ꂽ��h���������邱�ƂŁA��h�{�̂̉������n�����ʂ�艺�ɂ߂荞�ށi�@�j�A

����̍ޗ��������y�̏ꍇ�ɂ́A�����ɍ~�J���̐Z���������܂�i�A�j�A��̓��ɖO�a�����̈���`������B

������ɁA�n�k�ɂ���Ă��̕������t���邱�ƂŁA�̂�K�����������ɑ傫���ψʁi���������j���A�͂�݂����������Ɏ���i�B�j�B

�@�����̑�Ƃ��ẮA��h�̒��̐��ʂ���������@���l����K�v������܂��B

�@��̖{�̂̉������߂荞�� |

�A��̓��ɖO�a�����̈���`������ |

�B���̕������t���� |

| �}-2�@���k�n�������m���n�k�ɂ���h��Ѓ��J�j�Y�� | ||

JICE�̊ւ��

�@JICE�ł́A���k�n�������NJǓ���h�̒n�k�ЊQ�����ψ���(�u�k��쓙��h�����Z�p������v(2011.4~11))��A�֓��n�������NJǓ���h�̒n�k�ЊQ�����ψ���(�u�֓��n���͐��h�����Z�p�������ψ���v(2011.4~9))�̉^�c��ʂ��āA��h�̔�Ѓ��J�j�Y���𖾂炩�ɂ��܂����B

�@����ɍ��y��ʏȂ́u�͐��h�ϐk��ً}�����ψ���(2011.5~.9)�v�ɂ����āA

�@�@⚫��̉����̓y��������A��b�n�Ղւ̂߂荞�ݗʂƒ�̓����ʂ̊W����

�@�@⚫�t����@�̉��Ǔ�

�@�@⚫��̂̉t�ɂ���Q��������\���̂�������m��

�@�@⚫�n�k�ɂ���h�����ʂ̉�͖@�̉���

�������s���A�S���I�Ȏw�j�E�}�j���A��(2012.2)�ɔ��f���܂����B

�@�܂��A��̂̉t�ւ̑Ή��Ƃ��āA��̓��̐��ʂ������x�����邱�Ƃ����҂���A�����ό`�}�����ʂ��}�邱�Ƃ��ł���A��h�̗��@�K�h���[���H���̗p���邱�ƂƂ��A�S���ł̑ϐk�ƍ��y�ё�Ɋ������܂����B

�F�@���K�i�������H�Ԃ̌v�����@�`�\�z�̃o�b�N�{�[����S���`

��ォ���т��đ傫�ȉۑ�ł��������H�̐Ǝコ

�@���x�o�ϐ������o�ă��[�^���[�[�V�������}���ɐi�W�������{�ł́A���H�̐Ǝコ�͐���蒷���Ԉ�т����傫�ȉۑ�ł����B

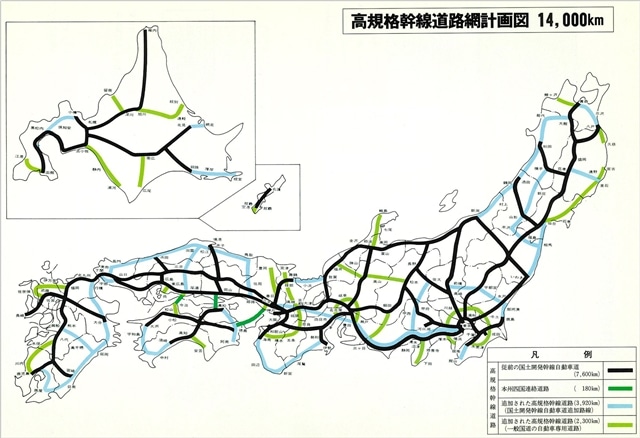

�@1957�N�ɍ��y�J���c�ю����ԓ����ݖ@���������A�k�C���E���k�E�����i���_�����܂ށj�E�����E�l���E��B��6�H���E��3,000km�̌��݂����肳��A���̌�A�����1965�N�܂ł�6�H���i�����E�k���E�։z�E���C�k���E��B���f�E�������f�@��5,050km�j�̒lj��v�悪���肳��܂����B

�@�����̌ʌv����܂߂����y�S�̂���̓I�ȍ������H�Ԃ̌v��ł��鍑�y�J�����������ԓ����ݖ@��1966�N�ɐ��肳��A�����ŗ\��H��7,600km�̘H������ƂȂ�A�䂪���ɂ����鍂�����H�Ԃ̐������@����̌n�I�Ɋm������܂����B

���K�i�������H�Ԃ̌v�����

�@1960�N�ォ��1980�N��ɂ����āA���{�̌o�ς͐������A1968�N�ɂ͖���GDP�Ő��h�C�c�i�����j���A�A�����J�Ɏ������E���ʂ̌o�ϑ卑�ƂȂ�܂����B�������A�ߑa�n��ł̐l�������⓹���P�ʂł̐l�������ȂǁA�n��U���̏�ő傫�ȉۑ肪���݉����Ă��܂����B

�@7,600km�̍��y�J�����������ԖԌv��ł́A�w�l�������ނ�10���l�ȏ�̒n�����S�s�s�������I�ɘA�����A�n�摊�݂̌𗬂̉~�����Ɏ�����x�A�w�S���̓s�s�A�_���n�悩�炨���ނ�2���Ԉȓ��œ��B������x�Ƃ���Ă��܂������A�n�����ł͓s�s���݂͑傫���I�ĘA������A���H�����������s�s�Ԃł��A�����Ԃɑ傫�ȍ��ق������Ă��܂����B�������H�ɓ��B�ł��鎞�Ԃɂ��Ă��A�s���{���ɂ���Ē������i���������Ă��܂����B

�@�܂��A���y�J�����������ԓ����ݖ@�����肳�ꂽ1966�N�Ɣ�r���A1980�N�ɂ�������{�̌o�ϊ����E�J�����Y����2�{�ȏ�ɐi�W���āA���ԉ��l���啝�ɏ㏸�������Ƃ�����A�w2���Ԉȓ��œ��B������x�Ƃ����ڕW�̉��P�����߂��܂����B

�@���̂悤�ȉۑ�̉����Ɍ����āA���_�s�s�Ԃ̘A�������A�����T�[�r�X�̑S�����y�i1���Ԉȓ��ł̃A�N�Z�X�j�A��ʎ{�݂Ƃ̘A�g�������̘H���̗v�����߁A1987�N��14,000km�̍��K�i�������H�Ԃ̌v�悪���肳��܂����B

�@���̌��ʁA���K�i�������H�Ԍv��́A���ɕ��U�^���y�̌`���ƁA���̎����̂��߂Ɍ𗬃l�b�g���[�N�����Ƃ����l�S���̍\�z�̎�v�{��ƂȂ�܂����B

�}-1�@���K�i�������H�l�b�g���[�N�i7,600km��14,000km�̔�r�j �i�o�T�F�u���K�i�������H�̐����v�p���t���b�g�A���ݏȓ��H�ǁA1991�N�j |

JICE�̊ւ��

�@JICE�́A�����̌o�ώЉ���L���҂̍l���������W���A���H�ɋ��߂���j�[�Y�⓹�H���Ƃ̖��_�ɂ��ĕ��́E��������ƂƂ��ɁA�C�O�̓��H�v��⓹�H�\���Ɋւ��铮���A�V�K�{����p���I�ɒ������A���{�ɓ������ׂ��_�̌������p�����ĒS���Ă��܂����B

�@�܂��A���H�������n��̎Љ�E�o�ςɗ^����e����A���H�������ʂ𐔒l���E�v�ʉ������@�̌����ȂǁA���H�����̕K�v�����������Ƃɍv�����Ă��܂��B

�@���ݏȁi�����j�����K�i�������H�Ԃ̌������s�����ۂɂ́A�H�Ԍv��Ă̍쐬�A�������ʎw�W���̎Z�o�A�C�O�Ƃ̔�r�����s���܂����B

�@�܂��A�������H�ɓK�������H�\���̌�����A�����Ԃ̐��\����̔c���y�ѐ��\����ɂ��킹�����H�\���̉����Ɋւ��錟�����s���܂����B

�@���H�Ɋւ���j�[�Y��ۑ�̕��́A�������H�Ԃ̖���������ʂ̌����A���H�\����ȂǁA�������H�l�b�g���[�N�̕K�v������ʁE���H�\���ɂ��āAJICE�ɂ͒��N�̌o���Ə��̒~�ς�����܂��B