JICE�̉��v

�@�@���n��(1973-1988�N:15�N��)�@�` �����̎���̑D�o �`

�g���ɖ������X�^�[�g

|

|

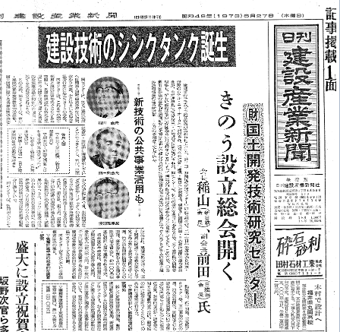

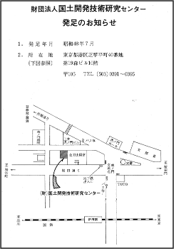

�@���c�@�l���y�J���Z�p�����Z���^�[(JICE)�v�́A���ݏȂ̃V���N�^���N�Ƃ��āA1973�N(���a48�N)6��30���ɐݗ�����܂����B�������ɂ͑������A�������A��������3���̐��ŁA�E������33���B�Ճm��1���ڂ̑�19�X�r��10�K�ɖ�300m2�̎��������\���A�������Ȃ�����ӋC�g�X�Ƃ����X�^�[�g�ł����B

�@�Ƃ��낪�A����̗v���Ɗ��w���̊��҂��Ĕ�������JICE�ł������A���̃X�^�[�g�͈ӂɔ����Ĕg���ɖ��������̂ƂȂ�܂����B

�I�C���V���b�N�Ɣ����̌�����

�@���������R�������1973�N10��6���A��4�������푈���u�����AOPEC�̌������������ɂ�荑�ی������i��3�����Ŗ�4�{�ɍ������܂��B�}���ȃC���t���͌o�ϊ������������āA1974�N�̓��{�o�ς͐�㏉�߂ă}�C�i�X�����ƂȂ�܂����BJICE��������������ɍ��x�o�ϐ����͏I������̂ł��BJICE�ɂ͌��Z�p�ƍ��y����Ɋւ��V���N�^���N�ɂȂ�Ƃ����傫�ȖڕW������܂������A���ɁA�����ɂ������@�ցi�y���A�����j������A���Ԃɂ����݃R���T���^���g������܂����B

�@�܂��AJICE�ɂ͓��ʂȕ⏕�����Ȃ��A������������ő�������ƂȂ錤�����ʂ�����܂���B�[�����猤����������Đ��ʂ��グ�Ȃ���Όo�c�ł��Ȃ����ɂ�������炸�A�}�C�i�X�����ɒ��ʂ������Ƃ͑傫�Ȍ�Z�ł����B

�@�܂��A�����X�^�[�g���Ă݂��33���ł͋Ɩ�����炸�A����ɑz�肵���l�����o��̌��ς��肪�Â����Ƃ��������܂����B���N�x�̌_��z�͂킸��5��7�疜�~�B���̌�E�����50���ɑ��₵�A1976�N�i���a51�N�j�ɑ�15�X�r���Ɉړ]���܂����A�u���̎��ɂ�����ȍL���Ƃ���Ɉ����z���đ��v���Ƃ����c�_�������ɂ��������v�i���㗝�����@�n�ӗ���j�قǂł���A�u�ݗ�������肩�Ȃ蒷�����Ԃɂ킽��A���̌o�c�ɂ��Ĕ��ȕs���ƍ�����݂��Ă����v�i��2�㗝�����@���⒉�j�Ƃ����L�l�ł����B

�ݗ��̎u�Ɨ���

|

|

�@�u�������Ȃ���A����Ȓ��Őݗ����̊W�҂́A�u�g���l����ГI�Ȃ��͕̂K�v�Ȃ��v�A�u�������Ƃ����̂ł͑��݈Ӌ`���Ȃ��v�A�u���ݍs���̎{���̃u���[�����ɂȂ�v�Ȃǂ̗��z��b�������Ȃ���A���H��͐�Ƃ���������ɂƂ���Ȃ������I�ȃC���t���Z�p�Ɛ�����A���w���̒m�b�����W���Ē�����������r�W�l�X���f�����m�����Ă����܂����B

�@���̎���̓��M���ׂ����ʂ́A�_���̌��ݕ��@����ς�����RCD�H�@�̋Z�p�J����A�l�S���̍����ƂȂ�14,000km�̍��K�i�������H�Ԍv��̃l�b�g���[�N�_�̍\�z�Ȃǂ��������܂��B�܂��A�I�C���V���b�N�͏ȃG�l���M�[����]���Ƃ������V�����j�[�Y�ݏo���AJICE�͂��̕�����J�Ă����܂����B

�@�����̐��ʂ�ʂ��āAJICE�͂��̑��݈Ӌ`�m�ɂ��A1985�N�ɂ͍��y�J���Ǝ��R���Ƃ̒��a���f�U�C������JICE�̃V���{���}�[�N�����肵�܂��B�o�c�I�ɂ���Ɨ]�T���o�Ă���1986�N����͎��匤�����J�n�A1987�N�ɂ͓����ɋƖ����P�ψ����ݒu����OA���Ȃǂ̐��Y�������i�߂�ƂƂ��ɁA�O���ɑ��đ�1��Z�p�������\����J�Âł���悤�ɂȂ�܂����B�����̈��g�D�̐��A�o�c��Ղ����肵�Ă����̂́A�ݗ�����15�N��������1988�N(���a63�N)���ł����B

�֘A�N�\

| �N�i�a��j | JICE�̓��� |

|---|---|

| 1973�N�i���a48�N�j |

�ݗ�(��19�X�r���A3���̐��A�E��33���A�n�ӗ�����)

��4�������푈�A��1���Ζ��V���b�N

|

| 1974�N�i���a49�N�j | ���{�o�σ}�C�i�X����(���x�o�ϐ������̏I���) |

| 1976�N�i���a51�N�j | ��15�X�r���Ɉړ] |

| 1977�N�i���a55�N�j | �ŏ��̃v���p�[�E�����̗p |

| 1980�N�i���a55�N�j | ����������1���A������2���Ɋg�[ |

| 1983�N�i���a58�N�j | ��������������1���A������2���Ɋg�[ |

| 1984�N�i���a59�N�j | ��2�㗝���� ���⒉ �A�C |

| 1985�N�i���a60�N�j | �V���{���}�[�N���� |

| 1986�N�i���a61�N�j | ���匤�����J�n ������3����ݒu |

| 1987�N�i���a62�N�j |

�Ɩ����P�ψ����ݒu�AOA���ɒ���

��1��Z�p�������\����J��

���K�i�������H�Ԍv��(14,000km)

��4���S�������J���v��(���]�����t)

|

| 1988�N�i���a63�N�j | �n��15���N(6���̐��A�E��74��) |

|

|

|

| �����̂��m�点 | �n��10���N�L�O�j���@�n�ӗ��� ���������A |

�A�@�g���(1988-2003�N:15�N��)�@�` �Ɩ��̊g��Ɗ����̈�̕ω� �`

�Ɩ��̔��W

�@���������15�N�Ŋ����̈��g�D�̐��A�o�c��Ղ����肳�����u���c�@�l���y�J���Z�p�����Z���^�[�iJICE�j�v�́A���{�o�ς̏����ȐL�тɂ��x�����A�Ɩ��̊g����ɓ���܂��B

�@��Ƀo�u���o�ςƂ������܂����A���E�ɐ�߂���{��GDP�V�F�A��1995�N�ɂ�17.6%�ɂ܂ō��܂�A���{�o�ς͐Ⓒ�����}���܂��B�����������{�̐������x�����d�v�Ȓ��̈�����H��͐�A�s�s�Ȃǂ̃C���t�������ł���A�C���t������̋Z�p�J�����x���ɐ��ʂ��グ��JICE�̕]���͍��܂�܂����B���̌��ʁA���ݏȈȊO�̔����҂���̎�������������A����_��z�́A�n��15���N�i1988�N�j�̖�37���~����A�n��20���N�i1993�N�j�ɂ�80���~����K�͂Ɋg�債�A�Ȍ�A�n��30���N�i2003�N�j���܂ň���I�ɐ��ڂ��Ă����܂��B

�@���Ԋ�Ƃ���̏o����]�҂������Ȃ�A�n��15���N�i1988�N�j��16������A�n��30���N�i2003�N�j�ɂ�27���܂ő������܂��B�C�O�Ƃ̌𗬂�����ɂȂ�A1989�N�ɂ͓��iJICE/KICT�j�Z�p�𗬍��ӏ�������A��1990�N�ɂ͑�1����E�،��Z�p�Z�~�i�[���J�Â���A���݂Ɏ���܂ő����Ă��܂��B

�@�܂��A1992�N�ɂ͋Ɩ��V�X�e���iJICEOA�j���X�^�[�g�����ċƖ��̐��Y�������߁A1993�N�ɂ�JICE���ɉ�����̑g�D�ƂȂ������i���݂̏��E��敔�j��ݒu�A����ɁA1998�N�����ISO�i���V�X�e��������Ȃǂ̑̐��������s���Ă��܂��B

�@�������Ď���̗v���ɂ��킹�Ē��������𑱂��钆�ŁAJICE�̊����̈�ɂ��ω��������Ă��܂����B�����͌��Z�p�̌����J���ɔ�d������A����́u���y�Z�p�J���܁v��u���Z�p�R���ؖ����Ɓv�ȂǂɈ����p����Ă��܂��B

�����̈�̕ω�

|

|

�@����A�ȃG�l���M�[����̌�������e���]���AITS�ȂǁA���X�ɐ�������̒��������̔�d�������Ă��܂����B���������ω����āAJICE��2000�N�i����12�N�j�ɖ��́A��t�s�ׂȂǂ̊�{�I�ȕύX���s���܂��B�܂��́A���̂́u���y�J���Z�p�����Z���^�[�v����u�J���v�̕������폜���A�芼����u�����J���v���폜���āA�C���t������́u���������v�Ɏ�����u�����Ƃm�ɂ��܂����B

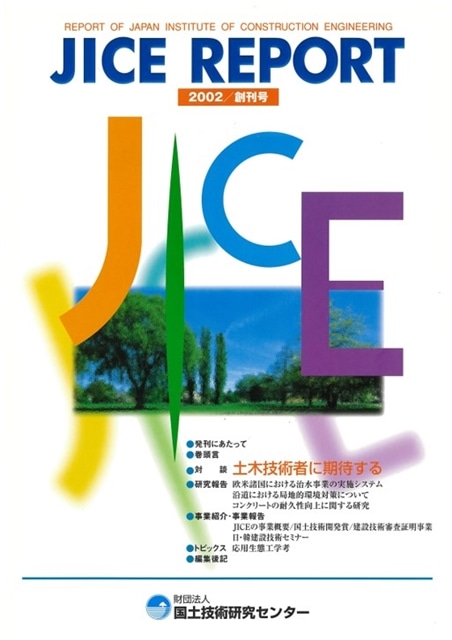

�@2002�N�ɂ́uJICEREPORT�v��n������ƂƂ��ɁA���݂̃j�b�Z�C�Ճm��r���Ɉړ]���܂����B

�@�n��30���N���}����2003�N���ɂ́A�C���t������̃V���N�^���N�Ƃ��Ĕߊ�ł��������匤���Ȃǂ̌��v���Ƃ⍑���O�ւ̌������ʂ̌��\�ȂǕ��L��������W�J�ł���悤�ɂȂ�܂����B

�֘A�N�\

| �N�i�a��j | JICE�̓��� |

|---|---|

| 1988�N�i���a63�N�j | �n��15���N(6���̐��A�E��74���A����_��z37��) |

| 1989�N�i�������N�j | ����(JICE/KICT)�Z�p�𗬍��ӏ����� |

| 1990�N�i����2�N�j | ��1����E�،��Z�p�Z�~�i�[�J�� |

| 1992�N�i����4�N�j | �Ɩ��V�X�e��(JICEOA)�X�^�[�g |

| 1993�N�i����5�N�j |

�n��20���N(�E��103���A����_��z82��)

�����(���݂̏��E��敔)�ݒu

|

| 1994�N�i����6�N�j | ��3�㗝���� �A�����Y �A�C |

| 1998�N�i����10�N�j |

ISO�i���V�X�e�������E�^�p�J�n

��4�㗝���� �L�c���i �A�C

|

| 1999�N�i����11�N�j | ��1�Z�p�J���ܕ\����(���݂̍��y�Z�p�J����) |

| 2000�N�i����12�N�j |

JICE�̖��́A�s�ׂ̕ύX

�����J���������x�̑n��

|

| 2001�N�i����13�N�j | ��5�㗝���� ���[�� �A�C

���{�g�D�ĕҁA1�{12�Ȓ��̐V�̐���

������t�����A����@�l�������������v��t�c����

|

| 2002�N�i����14�N�j |

JICEREPORT�̑n��

���݂̃j�b�Z�C�Ճm��r���Ɉړ]

���v�@�l���x�̔��{�I���v�Ɍ�������g�݂ɂ��Ċt�c����

|

| 2003�N�i����15�N�j |

�n��30���N(�E��103���A����_��z83��)

���v�@�l���x�̔��{�I���v�Ɋւ����{���j�t�c����

|

�B�@������(2003-2013�N:10�N��)�@�` ���v�@�l���v�ƍ\���ω��̎��� �`

���v�@�l���v

�@1988�N����2003�N�܂ł�15�N�ԁA�o�c�͏����Ɋg�債�Ă��܂������A����Ȏ���͒����͑����܂���B2001�N�ȍ~�A���̒��͍\�����v�̎���ɓ���܂��B2001�N����̓���@�l���̐����������ɑ����A2002�N3���ɂ́u���v�@�l���x�̔��{�I���v�Ɍ�������g�݂ɂ��āv���t�c���肳��A���v�@�l���x�ɂ��Ĕ��{�I���̌n�I�Ȍ��������s���邱�ƂƂȂ�܂��B

�@��2003�N6���ɂ́u���v�@�l���x�̔��{�I���v�Ɋւ����{���j�v���t�c���肳��A���̕��j�Ɋ�Â��A2006�N6���Ɂu���v�@�l���x���v�֘A3�@�v�����z����A�V���v�@�l���x��2008�N12������{�s����邱�ƂƂȂ�܂����B���̌��ʁA���v�@�l�́A�{�s������5�N�Ԃ̈ڍs���ԓ��i2009�|2013�N�j�ɕK�v�Ȏ葱�����s���A�V���x�Ɉڍs���邱�ƂƂ���܂����B

�\�����v

�@JICE�ɂƂ��ẮA2�̓_�ő傫�ȍ\�����v�𔗂���̂ƂȂ�܂����B��́A���ӌ_�狣�����D�ւ̈ڍs�ł��B2006�N6���ɐ��{���u���v�@�l���Ƃ̐��ӌ_��̓K�����ɂ��āv�����\���A���{�̌_��͋������D�������Ƃ��邱�ƂƂ��܂����B���y��ʏȂƂ��Ă��A���nj��v�@�l���Ƃ̌_��́A2007�N�x����S�Ĉ�ʋ������D���Ɉڍs���邱�ƂƂ��܂����B

�@���̌��ʁAJICE�̌_��z�̂������ӌ_��̐�߂銄���́A2006�N����2007�N�ɂ����Č������A�ȍ~���݂Ɏ���܂ŁA���ӌ_��͂قƂ�ǃ[���ƂȂ�܂����BJICE�̌_��z���̂��̂��������A2008�N�ȍ~�Ԏ��ɓ]�����A�������Y�z�����������Ă������ƂɂȂ�܂����B

�@����ɑΏ����邽�߁A2010�N����2016�N�܂ł�7�N�ԁA��E���S���̋��^�J�b�g�����{���邱�ƂƂȂ�܂����B

�@������́A2009�N9���ɐݒu���ꂽ�s�����V��c�ɂ���Ďn�߂�ꂽ�u���Ǝd�����v�ł����B���{�n���v�@�l��6,600�̂����A290�@�l���q�A�����O�ΏۂƂ��A���̂���50�@�l���d�����ΏۂƂȂ�\���������Ƃ��܂������AJICE�͂��̒��Ɋ܂܂�A�E���\����̎d���Ȃǂɂ��Č������ᔻ�������܂����B

�@�����������v���āAJICE�͑g�D�̐���r�W�l�X���f���̔��{�I�ȕϊv�𔗂��܂����B�܂��� 2007�N�ȍ~�A�����͋������K�v�ł����B2009�N�ɂ�ISO�i�����j�Ɂu�����W�c�Ƃ��čďo�����A�D�ꂽ�����������ʂ���邱�Ƃō��y��ʍs����⊮����v�Ɩ��L���܂����B�܂��A������2009�N�ɂ́A�������������5��������4����O���[�v�ɍĕ҂��܂����B

�@�������A�����̐��ʂ��\��Ă���̂�2013�N�ȍ~�̂��ƂɂȂ�܂��B

�֘A�N�\

| �N�i�a��j | JICE�̓��� |

|---|---|

| 2003�N�i����15�N�j |

�n��30���N(�E��103���A����_��z83��)

���v�@�l���x�̔��{�I���v�Ɋւ����{���j�t�c����

|

| 2004�N�i����16�N�j |

��6�㗝���� ��v�a �A�C

���v�@�l���x���v�̊�{�I�g�g�݊t�c����

|

| 2006�N�i����18�N�j |

����������E��敔�ɉ���

���v�@�l���x���v�֘A3�@���z

���{�u���v�@�l���Ƃ̐��ӌ_��̓K�����ɂ��āv���\

|

| 2007�N�i����19�N�j | �����ȁu���v�@�l���Ƃ̐��ӌ_��̓K�����ɂ��āv���\ |

| 2008�N�i����20�N�j |

���v�@�l���x���v�֘A3�@�{�s

ISO�i�����j�Ɂu�����W�c�v�����o��

|

| 2009�N�i����21�N�j | ����}���������A���{�ɍs�����V��c�ݒu(���Ǝd����) |

| 2010�N�i����22�N�j |

���{�n���v�@�l��ΏۂƂ����u���Ǝd�����v���{

|

| 2011�N�i����23�N�j | �����{��k��(3��11��) |

| 2012�N�i����24�N�j |

�����}��2�����{���t����

���t������b�Ɉ�ʍ��c�@�l�ւ̈ڍs�F�\��

|

| 2013�N�i����25�N�j |

��ʍ��c�@�l�ֈڍs

��7�㗝���� �J������ �A�C

�n��40���N(2��4����O���[�v���A�E��82���A����_��z13��)

|

�C�@�V�����i2013-2023�N:10�N�ԁj�@�` ��ʍ��c�@�l�Ƃ��Ă̍ďo�� �`

��ʍ��c�@�l�Ƃ��ẴX�^�[�g

|

|

�@�]�@�ƂȂ����̂͂��傤�Ǒn��40���N�ƂȂ�2013�N�i����25�N�j�ł����B�܂������ɂ͓]���ł����A��E���̋��^�J�b�g�������Ă��܂������A2013�N4���ɁA�V���v�@�l���x�Ɋ�Â���ʍ��c�@�l�Ƃ��čďo�����邱�ƂƂȂ�܂����B

�@�@�l�̊�{���������肵�O���̎��_����o�c���Ď�����]�c����ƁA�Ɩ���̈ӎv������s��������̑̐��Ƃ��A�]�c����ɂ͒����p�v �����s�s��w�w���i�����j�A�������ɂ͒J���������A�C���܂����B

�@2016�N�ɂ�ISO�i�����j�Ɂu�D�ꂽ�����E�������ʂ���邱�Ƃō��y��ʍs����擱�E�⊮���A���悢�Љ�ƍ��y�̎����ɍv������v�Ƃ̎g�����f���A�u�擱�v�̕�����ł��o���܂����B�܂��A2018�N��ISO�i�����j�ɂ́A��E������̕����Ɍ������u�S���o�c�v�̗��O���f���A���w���̈�w�̘A�g�ɂ�鋣���͋�����ł��o���܂����B

�V��JICE�̎�g

|

|

�@�����̐��ʂ͏��X�ɏo�n�߁A2017�N����͖�E���ɃJ�b�g�����̋��^���x������悤�ɂȂ�A 2019�N�ɂ͍����]�����ʂ����܂����B

�@2019�N�ɂ́u��1�������o�c�v��@2019�|2021�v������B3���N�̌o�c�ڕW�y�эs���v��E�s���ڕW���߁A�i���̊m�ہE����A�l���̊m�ہE�琬�A���������v���Ɏ��g�ނ��ƂƂ��܂����B

�@2022�N�ɂ́u��2�������o�c�v��@2022�|2024�v������B�����W�c�Ƃ��Ă̊����̋����A�i���̌���A������x����l�ށA�������̌����}�邱�Ƃ��d�_�Ƃ��Ă��܂��B

�@�����o�c�v��͊e�N�x�̎��ƌv��ɔ��f�A�t�H���[����邱�ƂƂ��Ă���A�]�c����A�O���č��AISO�T�[�x�C�����X�R���ȂǁA�O���̎��_�����K�o�i���X�̎d�g�݂ƕ����ėL���ɋ@�\���Ă��܂��B

�֘A�N�\

| �N�i�a��j | JICE�̓��� |

|---|---|

| 2013�N�i����25�N�j |

��ʍ��c�@�l�ֈڍs

��7�㗝���� �J������ �A�C

�n��40���N�i2��4����O���[�v���A�E��82���A����_��z13���j

|

| 2016�N�i����28�N�j | ISO�i�����j�Ɂu���y��ʍs����擱�E�⊮����v�L |

| 2018�N�i����30�N�j |

ISO�i�����j�Ɂu�S���o�c�v�̗��O���f����

���������v�֘A�@�Đ���

|

| 2019�N�i�ߘa���N�j |

��1�������o�c�v��i2019-2021�j

��8�㗝���� �b�����F �A�C

|

| 2020�N�i�ߘa2�N�j | �V�^�R���i�E�C���X�����ǐ��E�I�Ɋg�� |

| 2022�N�i�ߘa4�N�j | ��2�������o�c�v��i2022-2024�j

��9�㗝���� ���R���o�j �A�C

�����o�c�v��Ɍf��������ڕW�z20����B��

|

| 2023�N�i�ߘa5�N�j |

�n��50���N�i�E��101���A����_��z�ڕW20���j

�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ������ǖ@2�ޑ�������5��

�i��3�N4���ɘj��Ή��̏I���j

|